明法ニュース

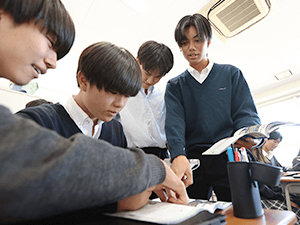

伝統の少人数教育

教員1人あたり生徒14人

(東京都平均20人)

※全校生徒数/常勤教員数で算出した数値です。

1クラスの生徒数ではありません。

創立1963年から積み重ねた

少人数教育のノウハウ

卒業生はみな、明法を故郷と呼ぶ

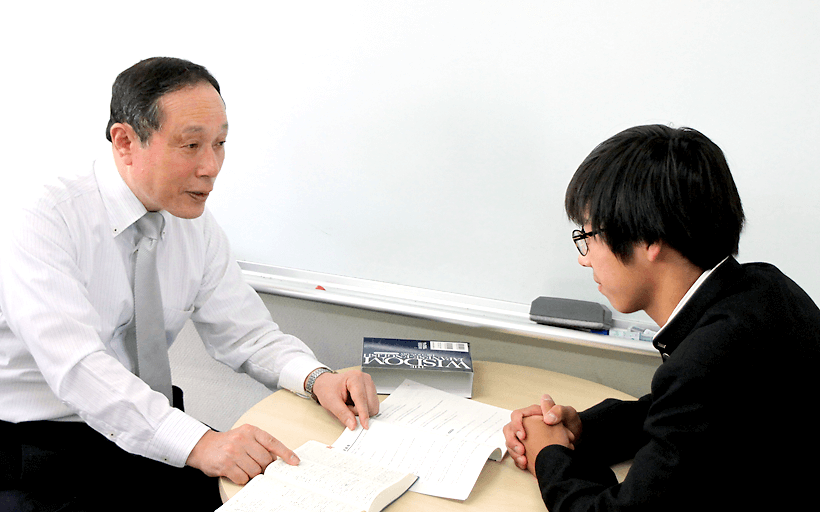

創立以来、「教員と生徒」の

距離の近い文化

生徒が職員室にどんどん入ってくる

「職員室相談コーナー」

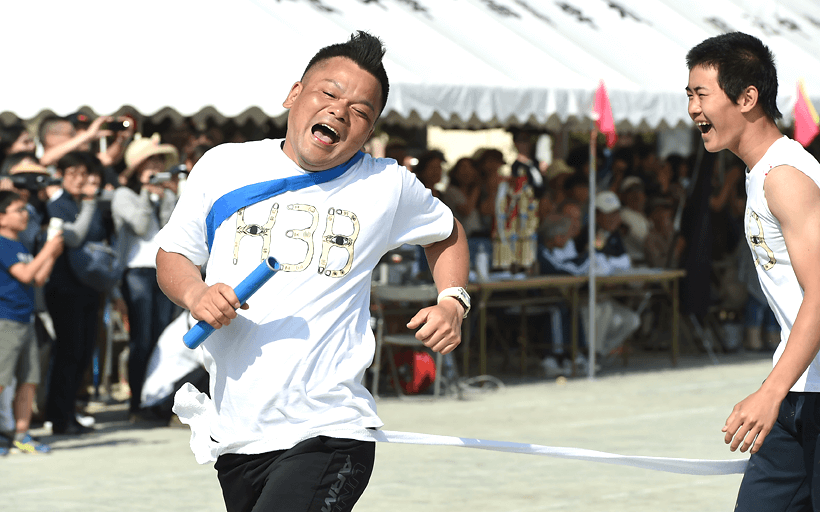

担任教員も走る!?

体育祭伝統のクラス対抗全員リレー

教科横断的な学習が

21世紀型スキルの

育成につながる

21世紀型スキル 4つのC

Creativity

創造性とイノベーション

Critical Thinking

批判的思考と問題解決

Communication

コミュニケーション

Collaboration

他者との協働

例えばこんな授業を行います

数学 サイコロの各目が出る確率は6分の1か

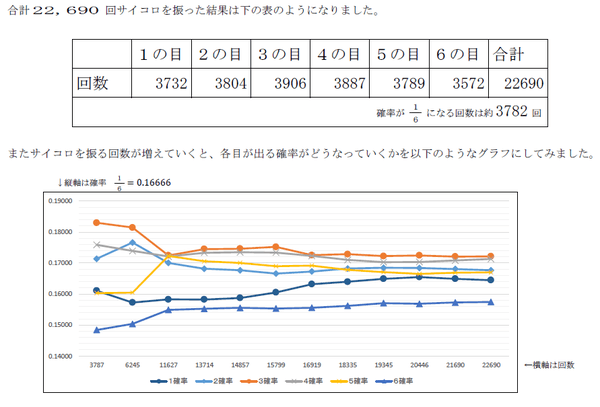

2学期に入ってから、中2の数学では「場合の数・確率」を学習しています。授業の中で「サイコロの各目が出る確率は?」という問題に対して、「6分の1」!と全員が答えていました。しかし・・・・・・、「実際にサイコロを振ってみると、本当に確率は6分の1なのか?」。これは、みんなで検証してみるしかない!

「当たり前」を敢えて疑ってみるCritical Thinking(批判的思考力)は、イノベーションに不可欠な要素。仮説的思考力を鍛える観点も併せて、全員にサイコロをひとつずつ渡し、実験スタート!まずは、1人1人がサイコロを振り、出た目をカウントしていきます。時間を区切ってサイコロを振ったので、それぞれが振った回数にはばらつきがありましたが、多い人で400回振ることができました。

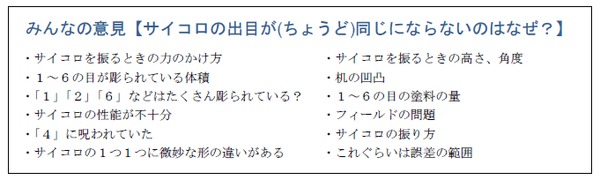

次に2人~5人のグループになり、出た目を合計します。自分だけの結果とグループになったときの結果でどんな違いがあるか、話し合いをしました。さらに、そのグループの結果をクラス全員で合計しました。やはり確率がちょうど6分の1になることはありませんでしたが、「どうして6分の1にならなかったのか」をみんなで話し合い、様々な意見が出てきました。

校長先生、教頭先生をはじめ色々な先生にもご協力頂きました。この実験で振ったサイコロの回数は、総計で22,690回!集計結果は折れ線グラフの通りとなりました。教科書に記載された内容を、時には自分の手で実際に試してみるのも重要なことですね!

英語 Solution Proposal in English

Today's Solution Proposal:

Today, you will do a collaborative proposal. With your classmates, choose a Japanese sweet (or sweets) that you think would be a hit abroad. Tell us what country (or countries) you would sell it in. Also, think about how you would market your product(s)? How would you advertise your product(s)? Have fun and be sure to include 2~3 citations!

「受験を控えた高校3年生なのにこんなこと?」と思うかもしれません。しかし、本科目(21世紀B・高3)の照準はあくまでも大学受験の先にあるグローバル社会。だからこそ、グローバルスタンダードのPBLかつオールイングリッシュでの授業を貫いてきました。授業も残すところあと2回。この2年間履修生たちは以下のフォーマットを通して、「答えが1つでない課題(トリガークエッション)」に対する解決策の提示を毎授業(2時間連続)徹底して訓練してきました。

- Step1:CNN10の視聴を通して世界の時事問題(政治・経済・科学・スポーツなど)を学習

- Step2:トリガークエッション(課題)に取り組む中での探求学習(ICT端末の活用)

- Step3:課題に対する解決策の発表(個人またはグループ)

- Step4:聴衆(生徒)との質疑応答と担当教員からのフィードバック

2020年の大学入試改革は、現在の筆記試験偏重型から上記のような「主体性」を多元的・多面的に評価する方向へとシフトすることで、高校以下の教育を抜本的に変えていくことを目的としています。本校でも学校設置科目「21世紀(高2・3文系選択科目)」をはじめ、既に各種取り組みを実施しています。

社会 「その話、本当なの?」

高2・私大文系コース、現代社会のオリエンテーションで話した言葉です。

日常生活を送る中で、無数に入ってくる「情報」。マスコミやインターネットを含め膨大な量にのぼります。それら情報に接する際に重要なのが、それらに対して「批判的(多面的)」な視点を持てるかどうか。一見すると理に適っている内容でも、情報を発信する側のバイアス(偏見)・フィルターがかかっていることがほとんどです。そこで、「その話、本当なの?」とまずは情報を鵜呑みにせず、疑ってかかってみることも必要です。

授業では、例えば以下のような問いかけをします。

- 政党に投票する「比例代表選挙制」で選出された議員が離党した場合、そのまま議員をつとめていてよいの?

- 円高は日本経済に悪影響を与えるだけなの?

- 貿易赤字の「赤字」って、いけないことなの?

このように、現在進行形の時事問題を「その話、本当なの?」と敢えて批判的(多面的)な見方でとらえ、別解を「推論→検証→考察」していきます。この一連のプロセスを通して、21世紀を生きる上で欠かせない、「メディア・リテラシー」が培われていきます。

理科 「地球は本当に丸いのか?」

文系国公立難関私大コースに置かれたセンター試験向け「地学」の授業は毎年この質問から始まります。常識を知った高2の生徒たちは、何でそんなわかりきったことを今更聞くのか?と不思議に思います。そしてこの後、私の方からいろいろと問いを投げかけ、みんなで考えて議論してもらいます。先生 vs 生徒です。

ネタバレになると困るのでここでは内容を詳しくは書けませんが、うまく議論が進めば授業が終わるころ、「当たり前に思っていることに疑問を持つということが生きていく上でいかに大切なのか」、「科学的に物事を考えるというのはどうやるのか」、ということが分かります。もし結論に至らなければ・・・、次の授業に持ち越し、考えてくることが宿題です。

物事を鵜のみにせず、本当にそれでいいのか?と、「批判的に思考する」。まさにこれからの時代に必要とされる21世紀型の学習です。さあ、今年のメンバーとはどんな授業になるのでしょう。本当に地球は丸いのでしょうか? とても楽しみです。

美術 想像力で作り上げた、みんなの創造物

今回は、中1美術の21世紀型授業実践(1学期間のまとめ)をレポートします。

「オリジナルの大会を設定してみよう」というテーマの下、生徒たちは「長時間睡眠大会」、「サバイバルゲーム大会」、「明法に家から誰が一番早く着けるか大会」など、中1らしく発想力豊かな大会を詳細まで設定し、発表し合い、その表彰式を行いました。受賞者に贈呈される個性的なトロフィーと賞状を各自で作り、お互いにクラスメイトを表彰し合いました。その後、スクリーンに投影された、1学期の授業で創作した作品をクラス全体で振り返る活動がありました。その中で、「作品作りを通して他者の意見、アイディアに耳を傾けること。そして自分にはない想像力を認め合うことで、自分自身の成長につなげていってほしい」という授業担当者の言葉(総括)がとても印象的でした。今後も、授業を通じて「想像力→協働力→創造力」を生徒達に育んでいってくれることを期待しています。

まずは各自の想像力を大切に

1学期創作品の振り返り

協働で1つの作品を創り上げる

仲間同士で表彰式

体育 ドリブルリレー「チームで協力して解決策を出せ!」

今回は、中1体育の授業をレポートします。

1年生は入学してからまだ1ヶ月も経っていません。気の知れた友人達が多く通う地元の公立中学とは違い、本校(私学)に通う生徒たちはそれぞれ異なる地域から通学してきます。「まだ友人作りに一抹の不安が残るこの時期だからこそ、クラスメイトとコミュニケーションを図り、協力し合う体験を共有することが大切」と、授業担当は言います。この日は、各チームに分かれてサッカーのドリブルリレーを競い合う授業が展開されていました。授業の流れは主に以下の通りです。

- 6名ずつ4グループに分かれる

- 最初は説明せずに一度やってみる(ドリブルしてマーカーをターンし、次の人へパス)

- 担当教諭が良かった点をコメント(「人のせいにしない」「友達への声かけ」など)

- ホワイトボードを各チームに配る

- 各チームで作戦を考える

- 作戦結果をもとに2回戦を実施

- 各チームの作戦結果(解決策)を発表しあう

ステップ5における作戦会議では、「カーブを小回りでスピードアップするには何が必要か」「どんなパスが効果的か」「ドリブルが苦手な仲間との連携はどうすべきか」など、各チームでリーダーシップを発揮する生徒を中心に、仲間同士が互いに教え合い、意見を出し合いながら解決策を見いだしていました。その結果、2回戦ではどのチームも格段にタイムが向上。ほんの1コマではありましたが、「コミュニケーション(Communication)」と「協働(Collaboration)」を育む、21世紀型の体育の授業を垣間見ることができました。

コミュニケーションと

協働の大切さを説く

ドリブルリレーで協働

各チーム協力して作戦を練る

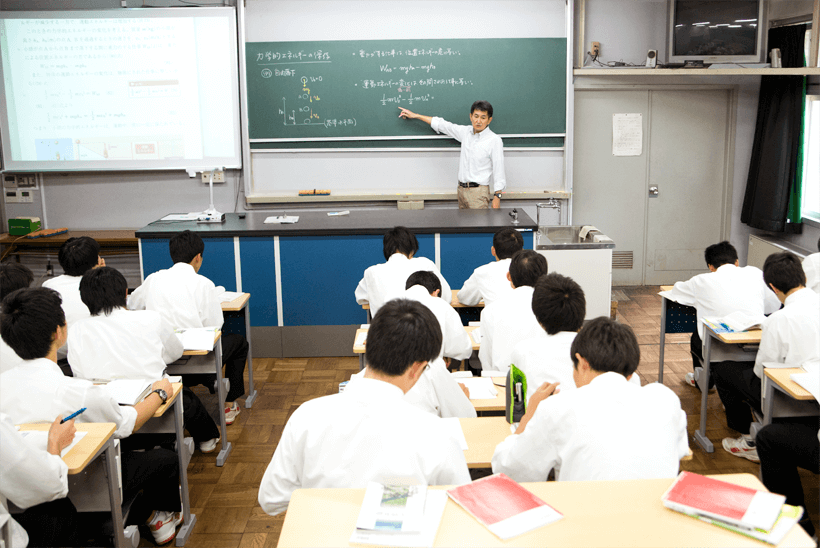

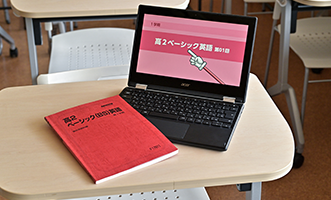

アクティブ・ラーニング

Chromebook導入

電子黒板・デジタル教科書

ICTを活用

教育の特色1新・大学入試に対応!

明法の「学習指導」

高校2年生から

志望大学に合わせたコース制

共通テストや個別試験に対応できる

国公立大進学コース

文系でも数学・理科の履修ができ、理系でも公民に多くの時間を配分することで、国公立大学受験に必要な科目がしっかり履修できます

私大受験に必要な科目を

しっかり学べる私立大進学コース

文系では数学を選択するかを選べ、数学非選択だと地歴科に十分な時間を配分。理系では数学に十分な時間を配分し、私立大学受験に必要な学力をしっかりとつけていけます。

英語力

英語準1級×3か月留学×21世紀スキル

高校1年3学期のターム留学に向けて、徹底した事前・事後指導

GSP(グローバル・スタディーズ・プログラム)コース生を30名募集。

文系・理系を問わず、「文化を異にする仲間と協力し、チャレンジ精神と問題解決を通して新たな付加価値を創出していく力」を育成。

放課後・長期休み中の「講習」

生徒の習熟度や目標に合った学習ができます。

志望大学系統別に受験対策講座があり、大学受験に向けてしっかりとした準備ができます。

特別講習

高3対象

受験対策講座

長期休み中の講習

全学年希望者対象

延べ年間100講座以上

(例 1講座90分×4日 ¥1,800)

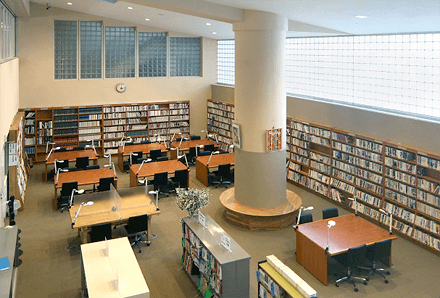

教育の特色2明法の「自習環境」

いつでも自習ができる

「学習道場」

大学生チューターが学習サポート。

19時30分まで利用可能。

本校舎地下にある「学習道場」。ブース形式の自習机と、平机のオープンな学習室があり、生徒の「一人で集中」や「教えあったり、指導を受けたい」の希望に対応。

駿台サテネットも利用できる

駿台予備校の授業動画視聴が無料

テキスト代のみで、生徒一人ひとりがもつPC(Chromebook)から無料で駿台予備校の授業動画を受講できます。

文武両道! 活気あふれる

部・同好会活動友がきをつくる

「文武両道」を引っ張る

強化指定部

(中高)

(高校)

(高校)

部活動

- 硬式野球(高校)

- サッカー(高校)

- ソフトテニス

- 硬式テニス部(高校)

- 卓球

- バスケットボール

- バドミントン

- 陸上競技(高校)

- 吹奏楽

- 剣道

- 水泳

- 棒術

- 空手

- 科学

- バレーボール

- ハンドボール(高校)

同好会

- アウトドア・山岳

- 柔道

- 囲碁・将棋

- 軽音楽(高校)

- 模型・ジオラマ

- 美術

- 生物(高校)

- ダンス(高校)

- チアダンス

- クイズ研究

- 旅行写真

- ESS

- 演劇

- 文芸

- 競技かるた

- 家庭科

- アニメ研究

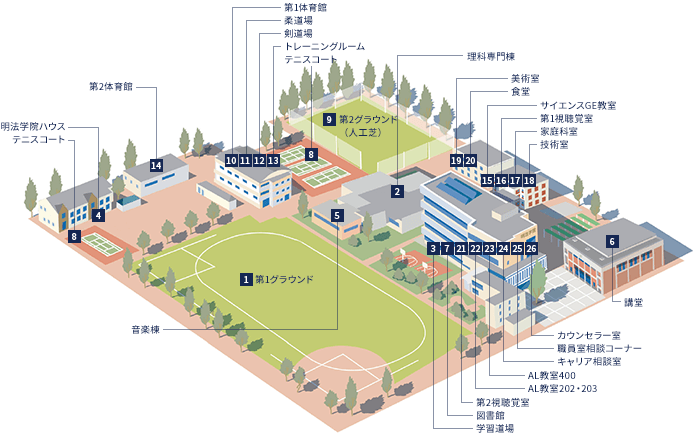

広大な敷地でのびのびと

55,000人入る東京ドームの

1.2倍の敷地を、たった756人(定員)で占有

400mトラックが

十分にとれる

広大なグラウンド

他校に類を見ない

「理科専門棟」

大学並みの理科設備

本校舎地下中央の

「学びの中心」として設置。

蔵書は約35,000冊。

キャンパス内にある

約40名宿泊可能な

学習施設。

大学現役合格実績表2025(卒業生212名)

2025年春の現役合格率は約90%。

少人数教育を活かして、生徒の志望進路実現をきめ細かくフォローします。

卒業生の声

明法の卒業生はみな、明法を故郷と呼ぶ

明法の卒業生はみな、明法を故郷と呼ぶ。そこには、中学・高校時代という多感期に苦楽を共にし、夢を語り合った仲間と築いた確かな自分の足跡がある。気が付いたらピアノのバイエル教本が終了していた器楽授業。自主性と集中力が養えた部活動と勉学の両立は、更に達成感をも生む。私の好奇心を存分に掻き立てた、大学並みの理科設備。そして何よりも個性を尊重してくれた教育方針に、先生方との信頼関係が生まれる。明法での貴重な6年の経験は今の私の仕事だけでなく、趣味にまで広く影響を与えてくれている。

明法に来て人生の楽しみ方の端緒を感じてはいかがですか?

私の今があるのは、この明法に通っていたからと言っても過言ではありません。なぜなら、高校三年生のとき担任の先生に「お前みたいな自分勝手な奴は医者にしか向いていない」とご指導を受けたことがきっかけとなり、医者を目指したからです。明法のいい所は自主性を尊重するところ。生徒に決してストレスをかけない教育方針だったところだと思います。人生は面白く、感動の連続。景色や香りもすばらしく、共に生きている人もすばらしい。一生かかっても全部満喫できないかもしれませんが、明法に来て人生の楽しみ方の端緒を感じてはいかがですか?

明法での6年間で学んだ「自分で考え、行動すること」

明法での6年間は、部活中心の生活でした。

現在、Jリーグで主審を担当していますが、明法での6年間で学んだ、「自分で考え、行動すること」は現在、審判をする上でとても役に立っています。

事実を正しく判定し、日本サッカーが世界の頂点に立てるよう願いながら、笛を持っています。

様々なことを経験し、色々な人との出会いを大切にして、自分の夢の実現に向かって努力していって下さい。

人間としての成長を重視する校風で僕らは育った

生徒一人ひとりの個性を尊重する明法の教育があったからこそ、今の私があると感じます。決して型にはめ込まず、人間としての成長を重視する校風のもと、勉学はもちろん、スポーツや音楽、趣味等で多くの生徒がそれぞれの才能を思う存分に発揮していました。

そういった周りの仲間からたくさんの刺激を受けて青春時代を過ごしたことが、自分の多くの糧になりました。

明法の友人たちは卒業後もそれぞれの分野で活躍していて、久しぶりに会うと新たな刺激をくれ、また尊敬の念を抱かせてくれます。みなさんも明法で善き友人と出会い、切磋琢磨しながら自分らしく好きなことに挑戦してみてください。

自分だけの「学び」から得られる新たな可能性

私は中学時代、英語が苦手科目でした。留学経験もありませんでしたが、2年生で明法オリジナル科目である「21世紀」を選択したことをきっかけに、国際関係に興味を持ちました。その後、先生方には英検や入試の指導をしていただき、大学生である現在は留学に向けて準備を進めています。ここでは英語を例に挙げましたが、学びとは勉強することに限りません。高校入学後は、部活動や委員会活動など様々な場所で新しい発見があるはずです。その発見をサポートしてくれる先生や環境が、ここには揃っています。明法はあなただけの「学び」を見つけ、新たな可能性を切り拓くことができる場所となることでしょう。

大学合格の鍵は、「先生との距離が近い」ことにあった

明法の魅力は先生との距離が近いところだと思います。勉強のことも、勉強以外のことも相談しやすいため、やりたいことにどんどん挑戦できる環境です。私の場合、部活や同好会とは別に、石けん作りや油絵を描くことが出来ました。そういった校風が私の入試にも大きな影響を与えてくれたように思います。私はレポートを提出したり、生物の研究を行い、発表したりするという特殊な入試を受けたのですが、レポートの添削や、研究の助言、面接練習など、たくさんのサポートをしていただきました。特に、夏休みには毎日のように生物実験室に通い、手厚い指導を1対1で受けることが出来たのは、進路指導に力を入れ、ひとりひとりに向き合ってくれる明法ならではだと感じました。

明法での充実した高校生活

高校に入学する前は、私の高校生活は勉強漬けの日々になると考えていました。しかし実際は全く異なりました。体育祭や文化祭、スポーツ大会などの行事もあり、クラスの仲間と協力して楽しい思い出を沢山作ることができました。部活動では私はバレーボール部に所属していましたが、顧問の先生方は生徒が主体な部活動を作りつつも部員に対し熱心に指導してくださいました。チームとして目標を立て目標に向かって切磋琢磨し練習に励むことができました。また、学習面では学習道場や図書室など学習できる設備が充実しており、ホームルーム前や放課後などに集中して勉強することができました。さらに話しやすい先生が多く、わからない問題など気軽に質問しに行くことができました。進路面では進路アドバイザーがおり、進路について親身になって考えてくれたり、面接や小論文対策などでアドバイスをくださったり、とても心強かったです。私にとって、明法は充実した高校生活を送れる最高の環境でした。

教員の声

担任として中1~高3まで、生徒と一緒に学年が上がり、

6年後に送り出した時、涙が出ました。

中学1年のとき、あどけない表情で入学してきた生徒たちが、時には笑い、時には泣きながら6年という月日をかけて成長し、凛々しい青年の表情となって卒業していくまでを傍で見ることができたということは、私の教員人生にとって本当に貴重な経験でした。

6年間持ち上がって担任ができる機会は、教員人生の中でも多くありません。卒業式当日、どの生徒も立派に成長した姿を見て、それまで彼らと共に生活してきた思い出が頭の中に浮かんだとき、思わず涙が出てきました。

どうやって「本気」にさせるのかということが、

教員の大きな使命だと考えています

私はこれまで多くの高校生の進路指導を行ってきました。また、硬式野球部の顧問を務めていますが、自らの長所と短所を把握し、相手を分析し対策を立てる。数ヶ月先や1年以上先を見据えて計画的に指導し、準備を整えた状態で試験(=試合)に臨むなど、進路指導とスポーツの指導は共通点が多いと感じています。

そして、受験をするのも、プレーするのも生徒です。生徒が自分自身のために、主体的に考えて行動できる力を身につけさせることが教員の大きな使命だと考えています。

生徒にとっての「居場所」であり続けるよう、

明法の教員として努めています

私にとって学校とは、家以外の自分の居場所でした。学校に行けば、当然友人や先生がいて、何気ない会話をする。そんな些細な記憶が、学校生活の思い出として未だに心に残っています。

そして担任になった今、私が最も大切にしていることは、「明法」が生徒にとっての「居場所」になることです。家にいる時間よりも長い、学校での時間。明法ではそれが6年間続きます。そんな大切な時間を、生徒たちが安心して心地良く過ごせるように、1日1日を大切に学級運営しています。アットホームで温かい雰囲気の明法が、生徒にとっての「居場所」であり続けるよう、明法の教員として努めています。

明法中学・高等学校 校長

岡田 貴之

明法中学・高等学校は1964年に理想の教育の場を作ることを目的として、北多摩の地に開校されました。

感謝の心を大切にして多様な価値観を尊重し共感力を高めることにより、自分のためだけではなく他者のために生きる人間の育成を目指します。

また先行き不透明なこれからの時代を生き抜く力、特に創造性を重視して、その前提となる基礎学力の定着を図ります。

さらに学校行事やクラブ活動を通じて仲間と切磋琢磨することにより、能力・適性に応じた自己実現ができるように、最大限のサポートをしてまいります。