【校長】徒然なるままに 18#051 -桜見ごろ-

「桜見ごろ」

明法の桜は今がちょうど見ごろ

「ともがきシンポジウム」

午後、会議室にて、同窓生をお迎えしてシンポジウムを行いました。

本校初めての取り組みです。

最初に、私が学校の様子を基調講演としてお話しさせていただきました。

テーマは「明日の明法を考える」

過去の明法のよさを同窓生からいろいろとお話を聞くことができました。

全国から来校していただいた52名の卒業生の皆様、ありがとうございました。

「桜の見ごろはいつ?」

桜の花の咲いている期間は短い さあっーと咲いて あっという間に散ってしまう 長くて2週間か

明法の桜はすでに2分咲き

まだ花芽が固く ピンク色が見える時期は

まだかまだか いつ咲くのかこれから生まれるという期待感がなんとも言えない

2、3分咲きのころ

これから、おもっいきり咲くぞ とてつもなく大きなエネルギーを感じる

7、8分咲きのころ この時期は満開と言ってもよい 淡いピンク色がいっぱい 可憐さと気品を感じる

また 満開を過ぎて 桜の花が地面いっぱい 敷き詰められる光景は格別だ

桜の花はいつも心地よい

雲ひとつない青い空

菜の花の黄色と茎の緑

茶色の桜の木の幹と淡いピンク色

この情景は大好きだ

どなたか、そんな写真があったら送ってください。

「開花宣言」

終業式の時に、東京の桜の開花の話をした。

そのとき、明法の桜の木の開花はいつなのか、楽しみにしてると話した。

終業式前には咲いていなかった桜の花が、終業式後に咲いていた。

雨の日、本日が明法の桜の開花日になった。

すごいタイミング!

「明法中学校修了式」

3学期終了後、第1視聴覚室で中学校第52回修了式を行いました。

49名の修了者に卒業証書を渡しました。

卒業おめでとう!

「平成29年度第3学期終業式」

ホッとしている生徒も多いでしょう。成績で不安な生徒もいるでしょう。次の学年に期待している人も多いでしょう。

しっかり今年度を振り返って次年度に向かって今から準備をしてください。

本日、終業式を無事に終えることができました。

式辞の中で、桜の開花、AIやロボット、スクールカラーやロゴの制定について話をしました。

参考に、最新「行事」でも取り上げていただいています。こちら をご覧ください※

※過去の「徒然なるままに」は こちら をご覧ください※

「新高校1年生入学準備説明会」

午前中、4月から入学する高校生の準備説明会を講堂で行いました。

全体会では、高校部長からは学校生活全般、各教科からは学習の心構えなどの話。

そのあと、生徒と保護者は分かれて、生徒は50分間の課題確認テストと証明写真撮影など、保護者の方には事務関係の説明がありました。

敷地内の桜の花芽はうっすらとピンク色になって、みんなの入学式を待っているようでした。

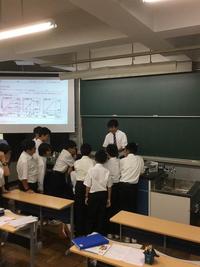

「e-Portfolio & Classi教員向けガイダンス」

本日、午後、教員研修を行いました。

前半は、大会議室でベネッセの方からe-Portfolioに向けての多面的総合的評価の情報整理についてお話をお聞きした。

後半は、職員室で、実際Classiの使用研修を行いました。

パソコンを利用しての全員での研修は画期的です。

「たったひとりの卒業式その3」

本日、卒業式で欠席した生徒1名に卒業証書を手渡した。

卒業式に参加できなかった生徒は全部で4名。

今日、140名の卒業生全員に卒業証書を私の手から渡すことができた。

なぜかうれしい。なぜかさびしい。

「たったひとりの卒業式その2」

本日午前中、卒業式で欠席した生徒2名に卒業証書を手渡した。

学年担任の先生方が参列した。

1週間遅れの卒業式、きっと特別な思い出となるだろう。

「Study Camp & 学年末考査」

本日より高校1、2年生の学年末考査が始まった。中学生は9日より。

今年度最後の定期考査、全員頑張ってほしい。

2月28日(水)より定期考査前の勉強合宿も始まっています。

「たったひとりの卒業式」

大学受験で卒業式に欠席した生徒は4名。

そのうちの1人。

本日、校長室で卒業証書を手渡した。

学年担任の先生方と高校部長が参列した。

2日遅れの、たった1人の卒業式、きっと特別な思い出となるだろう。

「卒業を祝う会」

午後、体育館で、父母の会主催の「卒業を祝う会」が行われました。

様々な企画が催され、楽しいひと時でした。

ご準備された父母の会の皆様、ありがとうございました。

「卒業証書授与式」

本日、講堂で明法高等学校、第52回卒業証書授与式を挙行しました。

140名の卒業生諸君 卒業おめでとう!

卒業証書授与および式辞のときに、ステージでお琴と尺八、笛での生BGMが演奏されました。

お二人は、国内を問わず、海外でも活躍されているアーティストです。

卒業生の態度も立派、堂々としていました。素晴らしい卒業式でした。

さすが明法生! 「東京の西に明法あり」です。

「卒業式の朝」

晴天、お日柄もよく。

朝、久米川駅を降りて、学校まで徒歩で約30分、途中東村山中央公園を通る。

よく見ると、地面や木々には、硬いけれども小さな芽があり、春の訪れを感じる。

そして、また1年が繰り返されると思い、ほっとするのは私だけだろうか?

こうやって、自然を、五感を通して感じ、何年も人は営みを繰り返してきたのだろう。

日本には、俳句の季語にもあるように、椿や梅、桜の花などは、春の訪れを感じさせる。

春告鳥(はるつげどり)といわれるウグイスや、ヒバリなど、春の風景にふさわしい。

本当に、日本という、四季豊かな素晴らしい所に生きていることに感謝したい。

こんなことを考えながら学校に到着した。

今日は卒業式である。

「教育フォーラム10+」

アフタースクール主催の教育フォーラム10+(ジュータス)の案内を本校教員からいただいた。

このフォーラムで、本校の21世紀型教育推進部の部長が講演をします。

演題は「大学入試改革とグローバル人材の育成~ これから問わる英語力と人間~」

ご興味があったら是非参加してみてください。

「生徒総会 自治活動」

本日、4限目に決算総会が講堂で開催されました。

明法の生徒は素晴らしい!

質疑応答は活発で、自治活動の意識が高い。

「生徒会総務の皆さん」

午後、生徒会総務の生徒の皆さんが校長室に来ました。

12月末に生徒会主催による生徒全員にとった共学化に対してのアンケートに基づき、全校生徒の意見を整理して、いくつか質問を用意して来室。

施設、工事、予算の件が主でした。事務長にも立ち会っていただきました。

2019年からスタートの共学化がスムーズに行われるように願っています。

私からは、今後もこのような話し合いの機会が設けられることをお願いしました。

※過去の「徒然なるままに」は こちら をご覧ください※

「高校2年生校長面談続き」

高校2年生全員対象の校長面談を1月25日より開始。

昼休みや放課後を利用して、本日で3クラス終了。

また、来週再開します。

前回同様、受験に対する覚悟、進学希望先、勉強時間、勉強内容、勉強場所などの確認。

生徒の高い進学目標には感心している。

大学受験には苦しさや辛さに耐えなければならない、その覚悟が必要。

この体験はきっと君たちの糧になるに違いない。

これこそが生きた本物の体験。

1年後の目標に向かって突き進むのみ!

※過去の「徒然なるままに」は こちら をご覧ください※

「立川国際中等教育学校訪問」

明法の授業力向上研修の一環として、本日、東京都立立川国際中等教育学校を訪問しました。

1時限目、立川国際の校長先生から全体的なお話をお聞きして、2と3時限目に授業見学をさせていただきました。

4時限目には、立川国際の先生方と意見交換をさせていただき、有意義な時間が持てました。

明法からは24人の参加者。

意見交換会では、立川国際からは13名の先生方に協力していただきました。

立川国際の教職員の皆様には、快く受け入れていただいたことに感謝いたします。

※過去の「徒然なるままに」は こちら をご覧ください※

「入試準備説明会」

明法中学校 合格おめでとう!

本日、午前中、会議室にて、新中学1年生の入学準備説明会を行いました。

明法中学0学年の心構え、事務関係説明、学習課題、学校生活についての話をしました。

その後、制服の採寸などを行いました。

2回目の準備説明会は3月10日に行われます。

入学式が楽しみですね。

※過去の「徒然なるままに」は こちら をご覧ください※

「高校入試」

本日、高校入試無事終了しました。ホッとしました。

やはり、何回やってもこの時期は緊張します。

おそらく、受験生はもっと緊張しているでしょう。

昨日10日は、特別進学、総合進学、帰国入試を実施しました。

本日11日は、特別進学、帰国入試を実施しました。

受験生の皆さん、お疲れ様でした。

※過去の「徒然なるままに」は こちら をご覧ください※

「徒然にご助言」

本日、このページ「徒然なるままに」の読者よりご助言をいただきました。

過去の「徒然」を読めるようにしたほうがよいというご意見でした。

ページ右下の「明法散歩道」から過去の「徒然」が見られますとお答えしましたが・・・

このページにも「※過去の徒然は こちら をご覧ください※」を今後、記載していきます。

アドバイス、ありがとうございました。

※過去の「徒然なるままに」は こちら をご覧ください※

「早朝」

本日、自宅を出ると外気温マイナス2度。

寒さが身に応える。

凛とした静けさの中、南の空には月、その下に輝くのが木星。

そして、少し左下に火星がぼんやり赤く見える。

学校には朝6時ごろ到着。

明け方の明法も心地よい。

「高校2年生校長面談始まる」

高校2年生全員対象の校長面談を1月25日より開始。

昼休みや放課後を利用して、昨日で2クラス終了。

受験に対する覚悟、進学希望先、勉強時間、勉強内容、勉強場所などの確認を行った。

生徒の高い進学目標には感心した。

そのためには苦しさや辛さに耐えなければならない、その覚悟が必要。

この体験はきっと君たちの糧になるに違いない。

これこそが生きた本物の体験。

1年後の目標に向かって突き進むのみ!

「節分」

本日の午後も中学受験を行いました。受験生の皆さんお疲れさまでした。

ところで、本日は節分。

ご存知の通り、各季節の始まりの日(立春・立夏・立秋・ 立冬)の前日のこと。

私も少年のころ、この節分には、年の数だけ豆を食するのだと教わりました。

「鬼は外」「福は内」は有名ですね。

「鬼は外」と言って豆を外に向かって投げるのは善しとして、「福は内」と言って家の中で投げるのは、もったいなくて、自分の口に投げたのを覚えています。

今は60個以上?食べると、口の中が乾いてしまって大変なので止めています。

ちなみに最近恵方巻が定着しつつありますが、今年(2018年)は丙なので、恵方は「南南東」です。

「中学合格発表&校長メッセージ」

昨日、夜ネットで、校内では本日午前9時に中学受験での合格を発表しました。

入学式までの心構えについて、第1回目の入学準備説明会の時に紙面でお渡しします。

メッセージは こちら からご覧いただけます。

「雪景色」

昨日から降り始めた雪が、朝になっても降り続き、午後もまだ降っています。

今日も中学入試。午前中の受験校は、遅れて受験を開始したようです。

木に積もった雪は花が咲いたように美しい。

だが、寒い!

「幻想的な夜空 皆既月食その2」

前回、皆既月食の写真をお願いしたところ、早速入手できました。

うれしい!

幻想的、そして暗闇でも赤銅色、不思議です。

本校の職員が撮影した写真です。きれいに撮れていますね。

「中学受験&中学ミニ説明会」

本日より中学受験が始まりました。

今日は、午前中に適性検査型と2教科型と4教科型の3種類の試験を実施しました。

午後には、2教科型受験を行いました。

受験生の皆さん、付き添いで来校された保護者の皆さん、お疲れ様でした。

夜、ホームページによる合格発表を行いました。

夜中の12時を過ぎる頃、明法の宿泊施設「明法学院ハウス」に宿泊しました。

午後から降り始めた雪が積もり始めました。

「幻想的な夜空 皆既月食」

気がついたら夜の10時。外に飛び出した。

少し薄曇りであったが幻想的な赤い月を見て感動した。

3年ぶりの皆既月食。

この日、夜9時頃より欠け始め、10時頃から皆既食。1時間ほど続いた。

残念ながら欠け始めを見ることはできなかった。

次回は7月28日、明け方なので、見えにくいかも知れません。

明け方の皆既月食は何色なのか、楽しみです。

残念ながら、高感度のカメラがなかったのでよい写真は取れませんでした。

どなたか分けてくれませんか?このページに貼りたいので。

「ツインステッカー」

22日から西武鉄道新宿線のドアにツインステッカーが掲出されているとのことです。

全車両に掲出されてはいないので見つけにくいかもしれませんが、もし見つけたら写真を撮って教えてくださいね。

「ターム留学出発」

今年で8年目のターム留学。

12名の生徒とそれを見送る保護者の方々が、成田空港に集まった。

約3ヶ月のオーストラリアでのホームステイ生活が、今始まろうしている。

保護者の期待は「心の大きな人に、アクティブな人間、物怖じしない男」etc。

中には「親のありがたみも分かる人に」。

明法のターム留学は、半年以上の濃蜜な準備期間、学習期間に特徴がある。

指導者である鎌倉先生曰く(出発式)、"Don't be shy! "と"Smile Thanks Help"を忘れないこと。

最後に親子で別れのハグの指示。親は喜び、生徒は少し照れて。

仕事で来られない親の代わりに私が......。

生徒のターム留学への熱い気持が、しっかり伝わってきた!(記 早乙女教頭)

「父母の会 霊友会表敬訪問」

本日午後、父母の会が主催する霊友会釈迦殿での表敬訪問に参加しました。

釈迦殿見学後、釈迦殿正門前で記念撮影。

その後、釈迦殿内集会室で、懇談会。

懇談会では数名の父母の会の皆さんからご意見やご質問がありました。

また、霊友会常務理事、霊友会青年部部長のお話を伺いました。

霊友会釈迦殿の写真は、http://106season2.blog15.fc2.com/?no=1617 より

「医療と命 パート2」

本日、1、2限目、昨週に続き、昭和大学横浜市北部病院循環器センター勤務、心臓外科ドクターの南淵明宏氏(本校卒業生)に講義をしていただきました。

今回は「模擬的手術体験」です。

人工血管に人工弁を取り付ける手術体験をしました。

人工弁や人工血管、手術道具や糸などすべて本物です。

「推薦合格発表&校長メッセージ」

本日、午前9時よりネットで、校内では午前10時に推薦での合格を発表しました。

合格発表後、手続きをした受験生全員に対して、入学式までの心構えについて紙面でメッセージを渡しました。

メッセージは こちら からご覧いただけます。

「降雪後」

本日は、大雪の影響で交通機関や道路等の混乱も予想されました。

そのため本日は、2時間遅れの授業としました。

朝一番で雪景色を撮影しました。

「入試と雪」

今までの経験として、関東地方でも入学試験の日に雪が降ることが多い。

今日もそうだった。そして本日、明法高校は推薦入試であった。

70名の受験生諸君が受験してくれました。

午前中から雪が降り始め、東京地方では今年初めての積雪になった。

見る見るうちに積雪量は多くなった。帰りは気をつけて!

「レポート」

始業式の時の私の話しに対して反応があった。

今日、朝一番で高2生が自分の考えをレポートにまとめ、校長室に直接届けてくれた。

AIやロボットが急速に発展し、テクノロジカル・シンギュラリティが起こるといわれている。

このとき人間にはどのような資質が求められるのか。

自分の考えをまとめ、校長室まで持って来てほしい。

というものでした。

これに対して、提出されたレポートは「人間らしさ・人間の存在意義」というテーマであった。

とてもうれしい!!

「医療と命」

本日、1、2限目にグローバルエンデバープログラムの講義が中学2年生対象に行われました。

今回のテーマは、「心臓の話・命の話」でした。

医師としての職業、医師国家試験、医師の仕事、医師の世界などについて、生徒に考えさせながら講義を行っていただきました。

講師は、昭和大学横浜市北部病院循環器センター勤務、日本を代表する心臓外科ドクターの南淵明宏氏(本校卒業生)です。

来週は、「模擬的手術体験」が予定されています。楽しみです。

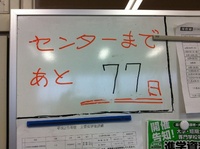

「高2進路ガイダンス」

本日、6限目に高校2年生対象の進路ガイダンスで1年後に向けての応援をしました。

すでに、大学現役合格に向けた明法400日プランがスタート。

目標を早く定め、目標を高く、最後まであきらめずに頑張ること、模試の活用方法などについて話をしました。

1年後に向けて、がんばれ!明法高2生!

「落語?」

明法には落語の授業がある?

本日午後、講堂で、生徒による落語の発表がありました。

中学1年生の生徒12名が、保護者や先生が観ている中、落語に挑戦していました。

一生懸命取り組んでいる生徒の姿はさわやかです。

GE講座の一幕、この体験によって人前でのプレゼンの効果的な練習にもなります。

「集団討論会」

東京私塾協同組合の塾長先生方で実施している集団討論練習会に参加しました。

20名を超える中学3年生に混じり、2年生も練習会に参加していました。

1月26日と27日が受験日、残り2週間です。

すでに、練習を重ねてきたようで、5名から6名のグループ討論はよくできていました。

全体を通して、私からもアドバイスをさせていただきました。

「中学説明会」

本日、午前、大会議室にて中学説明会、その後授業見学と施設案内を実施いたしました。

寒い中23組の皆様、来校ありがとうございました。

「3学期始業式」

流行しているインフルエンザの心配もなく、講堂にて始業式が行えました。

始業式では、日本漢字検定協会の2017年の漢字は「北」、私は「激」、みんなは?

2018年の明法版「漢字1字」を今年考えてみたらと提案しました。

12月に実施した学校アンケートで、生徒集約分の結果について話をしました。保護者分は回収中です。

AIやロボット、テクノロジカル・シンギュラリティの話をしました。

自分の考えをレポートにして近日中に校長室まで届けてほしいと伝えました。楽しみです。

「成人の日」

全国の123万人の新成人の皆様、おめでとうございます。

東村山市は「成人の日のつどい」を創立以来、本校講堂を利用して開催しています。

毎年おおよそ1000名の新成人の方が参加されるようです。

ところで、成人年齢引き下げに伴い、当然予測されるのが成人の日のことです。

成人の日はいつになるのでしょうか?

また、18・19歳の新成人、いつもの3倍の成人の日のお祝いはどう行うのでしょうねぇ?

「湯島天満宮」

学業成就で有名な湯島天満宮に参拝しました。

明法高3生、受験生諸君、よい結果を願っています。

また、本校も受験する皆様のご多幸も祈念しています。

粘って粘って、最後まであきらめずに頑張りましょう。

「父母の会役員との打ち合わせ」

本日、午後、校長室にて、父母の会の役員の方たちとの打ち合わせを行いました。

3学期の日程打ち合わせや来年度の予定、卒業を祝う会などの連絡調整を行いました。

「海外大学進学アドバイザー」

本校も海外大学進学に向けて取り組みを開始します。

すでに昨年より、海外大学進学説明会を実施しています。

この度、この事業に対して協力していだく方をお招きいたします。

現在、マサチューセッツ工科大学(MIT)博士課程に在籍し化学を専攻している方です。

彼は、アメリカで生活しているため、この正月に帰国されたので、本校に本日来校していただき契約を行いました。

今後、基本的にはメールでのやり取りになりますが、海外大学進学を希望する生徒へのアドバイス、海外大学進学への情報提供や進学のお手伝い、そして帰国した時には、彼に講演をお願いする予定です。

「校長室よりつぶやき」

やはり、校舎内は冷えています。

12月29日から学校は完全にお休みにしています。

そのため校内では生徒も先生も活動できません。

この期間に完全に冷えきってしまうようですね。

職員室も廊下も、そして校長室も。寒い!

校長室のお正月の飾りです。これで心を温めて、今年もがんばりましょう。

では、皆様にとってよい年であること祈って!

「新年」

東京地方は、快晴で、静かな朝を迎えました。

皆様の昨年はいかがでしたでしょうか?

公益財団法人 日本漢字能力検定協会による「今年の漢字2017」は「北」でした。

皆さんにとっての漢字は?

私にとっての2017年は漢字で「激」。まだ、当分続きそうです。

あらためて、

謹んで新年のお祝いを申し上げます。

皆様のご健康とご多幸を心よりお祈りいたします。

平成30年元旦

陽が高くなって、少し暖かくなったころ、近くの神社に参拝してきました。

今年も頑張ります。

「クリスマス」

先週は、結局、1週間お休みしました。

年齢のせいか体力も完全になくなってしまっていますが、復帰1日目です。

校長室のクリスマス飾りも今日で最後ですね。

そろそろお正月の準備を始めます。

「終業式」

2学期の大切な終業式、私はインフルエンザのためお休みです。

教頭先生に代行していただきました。

以下、教頭先生のお話です。省略あり。

校長先生は、体調を崩され、お休みです。校長から皆さんに4つの伝言があります。

※( )内は壇上からの垂れ幕表示

①(自然なあいさつ)

2学期、特にうれしかったこと。学校に来校される方から、「明法の生徒さんはよく挨拶をしますね。校長先生がご指導されているのですか?」「いえ特に何もしていません。本校の伝統かもしれませんね」

② (相談窓口)

共学化のことなど相談窓口として、高校部長の先生と中学部長の先生にお願いしました。また、担任の先生や部活の顧問の先生、授業の先生ほか、相談しやすい先生に、何かあれば自由に相談してください。

③(生徒自治)

共学化についての全校生徒へのアンケート、作成と実施協力に感謝します。先輩が中心となって、検討が開始されたことは生徒自治の現れだと思います。

④(新教頭)新しい教頭先生の紹介

教頭先生から一言

ある明法高校3年生の話。今から4、5年前、1月に大雪が降りました。センター試験の一週間前。朝、7時頃から先生や職員の方々で雪かきをしていました。そこに早朝から勉強しに来た高校3年生。挨拶して私の目の前を通り過ぎると思いきや、一緒にスコップをもって雪の作業をしだしたんです。

私「君、センター試験の勉強はいいのか?」

生徒「先生、今、大事なのは、鉛筆よりもスコップ。これから登校してくる後輩たちのために通り道を作ってあげることです」

私「そうか。さすが明法生。君は今、人生のセンター試験に取り組んでいるんだな」

生徒「先生、それができるのが明法生なんです」

高校3年生諸君、最後まであきらめず、初志貫徹して欲しい。みんなも風邪を引かないように!

最後に一言 「東京の西に、明法スピリッツあり!」

「インフルエンザ」

迂闊にもインフルエンザにかかってしまいました。

昨日より身体がだるかったので、今朝、自宅近くの診療所で検査をしていただきました。

しっかり、インフルエンザB型の診断でした。

当分の間、学校をお休みすることになりました。

ご心配おかけします。

「入試体験会&入試体験会」

本日、明法中学校の入試体験会(6年生限定)と入試傾向説明会を開催しました。

入試体験会では、国・算または適性検査型の入試体験を入試会場と同じ教室で行いました。

保護者の皆様には、入試要項の説明、来年度の中学入試問題の傾向と対策について、各教科の担当が直接説明しました。

当日は、寒い中50組を超える参加者の皆様、来校ありがとうございました。

「早朝」

朝、通勤のため、5時に玄関を出る

なんと、外気温0度

澄んだ空気が冷たい水のように張りつめる

空は満点の星

東の方角には、夜明けの空に昇る月

月の右には火星、月の下には、木星

この時期、双子座流星群がみられるとか

早朝、チョッピリ素敵な景色を観た

寒いけれども、ほんのチョット幸せ

「伸びる私学の会」

夕刻より、学凛社主催の私学の先生対象の勉強会「伸びる私学の会」に参加しました。

テーマは、「都立高校の広報戦略」

都立の広報を勉強して自校の広報戦略に生かそうとする勉強会です。

都立代表として、都立国立高校の校長先生が自校の説明会での講演内容を披露してくれました。

私は、都立と私立を経験しているので、都立と私立の校長を経験してその違い、をお話しさせていただきました。

本校の理事長も勉強会に一緒に参加されました。

「SSK年末情報交換会」

夕刻より、大宮サンパレスGLANZで行われた「埼玉県私塾協同組合」の年末情報交換会に参加しました。

毎年行われているようです。私にとっては初体験でした。

埼玉と東京の私学を中心とした校長先生や広報関係の先生方が16名、教育研究所等の教育関係者16名、東京私塾協同組合の皆さんが5名、埼玉県私塾協同組合の皆さんが14名が参加しての情報交換でした。

色々と参考になるお話を聞くことができました。

「Study Camp Extra」

今年度から始まった定期考査中の学習合宿「Study Camp Extra」4泊5日。

30名の生徒が宿泊しています。

校内にある宿泊施設「明法学院ハウス」を利用しての勉強合宿です。

日中は学校で定期考査を受け、自習室等で学習、夕方からハウスで夕食、学習をします。

定期考査前には7日間のStudy Campもあり、多くの生徒が10日連続宿泊で頑張っています。

「となりの校庭」

晩秋は 実に色鮮やか

狭山丘陵も遠くから見ると錦の色

しかし寒い ここ毎日 外気温は一桁

校長室からの眺め 欅はすでに落葉

となりの東村山南台小学校のグラウンドのイチョウの大木

小学校開校から60年以上、明法よりも古い

この地域を見守ってきたイチョウの木

遠くから見るとグラウンドが金色に輝いています

「個別相談会」

今週の個別相談会は、一昨日(6日)と本日、明日(9日)と続きます。

明日は午前中から開始されますが、平日は夕刻より開始されます。

各回30組以上の相談を受け付けています。

寒い中、大勢の方のご来校、ありがとうございます。

「学校説明会」

今年最後の高校受験生向けの学校説明会。

午後から4階の視聴覚室にて行われました。いつもと違う会場なのでちょっと戸惑いました。

受験生の皆さんには自分にあった学校を選択してくれることを祈っています。

寒い中、40組のご来校いただきました皆さま、ありがとうございました。

「個別相談会」

本日より、高校入試のための個別相談会が始まった。

まったく初めての経験、新しい体験。

都立とはちょっと相談内容が異なるだけに新鮮です。

私は特に特待生関係を扱う。

初日は5組であったが、今日から16日まで。

「明法杯サッカー大会」

本日、第46回明法杯サッカー親睦大会が、本校で行われました。

予選19日には東村山市を中心とした14校の小学校のチームが熱戦を繰り広げました。

本日は予選を勝ち抜いた4校のチームが戦いました。

準決勝の2戦は、勝敗はPKまで行われました。

優勝決定戦では、後半15分の2チームの戦いは手に汗握るものでした。

2日目の結果はこちらからご覧下さい。

1日目の結果はこちらからご覧下さい。

「台湾研究旅行最終日」

※朝食※

本日、最終日です。全員元気な顔を見せてくれました。

※国立故宮博物院※

国立故宮博物院は、展示物が多く、2時間ではとてもすべての見学は困難です。

現地添乗員さんの楽しいガイド付きで、特徴的な展示物を見ました。

翠玉白菜は、原石がヒスイで高さ約19cmのハクサイの形に彫刻美術品です。

雕象牙透花雲龍紋套球は、象牙の塊を球に削り出したも。球体の部分が約15cm、21層になっていて中の球がそれぞれが回転することができる美術品です。

精巧な技術に圧倒されました。

※昼食※

お昼は、「大戈壁」というレストランでモンゴリアンBBQでした。

※ショッピング※

昼食後、お土産屋さん「金龍」でショッピング。

※帰国※

台湾松山空港にて出向手続きを無事に終え、NH854便で無事に羽田空港に予定より早く到着しました。

羽田空港で簡単な解散式を終え、研究旅行は20時40分ごろ無事に終了しました。

この経験と体験が、将来の人生に役立つことを願っています。

「京都研究旅行最終日」

今日は班別タクシー研修の日。

朝8時、10台のタクシーで全員元気に出発しました。

見学地では、時にはタクシーの運転手さんが一緒に巡ってくれて、色々な話を聞かせてもらいました!

14時30分、全員が予定通り京都駅に集合しました。

解散式のあと、定刻通り新幹線が出発。17時43分、無事に東京駅に到着、解散しました!

さまざまな体験・体感をして、色々な思い出ができた研究旅行。

中3生は月曜日は代休です。

気持ちを切り替えて、火曜日からまた頑張っていきましょう!

「京都奈良研究旅行3日目」」(中学部長より)

※奈良へ※

今日は全員で奈良へ。

はじめに訪れたのは、日本最初の世界文化遺産であり、世界最古の木造建築として有名な法隆寺。

7世紀に創建され、古代寺院の姿を現在に伝える建物に、さまざまなものを感じました。

次に訪れた薬師寺では、はじめにお坊さんの法話がありました。

「ホントにお坊さんなの?」と疑うほどのお話のうまさに驚きました。

工事のため、残念ながら東塔を見学することはできませんでしたが、薬師如来・弥勒如来を拝観しました。

※奈良公園※

午後は奈良公園へ。

観光客の多さや鹿の多さにびっくり!こちらもお話が上手な語り部さんに案内してもらいながら、東大寺・二月堂・三月堂を拝観しました。

少しの時間でしたが、鹿におせんべいをあげることもできました!

※平等院※

最後は宇治の平等院。

普段の生活の中で触れることの多い硬貨に描かれた建物を、実際に自分の目で確認しました。

現在、夜には特別拝観(ライトアップ)があるみたいです。

※夕食※

今日は京都だけでなく、奈良の歴史も体験・体感しました!

いよいよ明日は最終日。

班ごとにタクシー研修を行い、全員で東京に戻ります!

「台湾研究旅行3日目」

※朝食※

3日目を迎えました。全員元気です!

※バスで台湾大学へ※

午前は台湾大学を訪問しました。

※台湾大学紹介&VR体験※

土木新館で、土木行程學系主任教授より台湾大学の紹介を受けました。

その後、VR(バーチャルリアリティ)体験をしました。

※台湾大学見学※

台湾大学の正門から、メイン通りはおおよそ700m。その先に図書館がありました。

※昼食※

昼食は台湾大学近くのイタリアン「義饗食堂」でした。

前菜、肉料理、ピザ、パスタは具と麺が選択できました。

※HSNU国立師大付属高級中学※

午後は、台湾師範大学付属高級中学で学校交流を行いました。

最初、レーザー加工の体験授業を「附中」の生徒に教えていただきながらキーホルダーを作りました。

その後、交流イベントをしました。

※夕食※

夕食は「慶泰大飯店」のレストランで台湾料理でした。

※士林市場※

夕食後、士林市場を見学に行きました。

「京都奈良研究旅行2日目」(中学部長より)

※班別自主研修※

今日は班別自主研修の日。天候にも恵まれ、全員元気に出発しました。

※清水寺※

事前学習で自分達が巡るルートを調査・研究し、今日の日を迎えました。

清水寺や嵐山など、季節柄紅葉がきれいな場所では観光者がたくさん!

残念ながら清水寺は、改装中でした。

※研修先で※

日本屈指の観光地を巡りつつ、京都の歴史・文化を体験・体感しました。

夕方、無事に全員が帰宿しました。

班のメンバーで協力しながら過ごした今日1日は、きっと忘れられない思い出となることでしょう。

※能楽体験※

夜には河村能楽堂で能楽体験です。

「台湾研究旅行2日目」

※朝食※

2日目を迎えました。全員元気です!

※Uni-Leader Technology Co.Ltd※

午前中は、企業見学でした。

この会社は、VR関連部門で中国大陸で海外起業した会社です。その会社のスタジオ見学と機器操作等の体験させていただきました。

※昼食※

昼食は、お店「度小月」で、担々麺で有名だそうです。

もちろん担々麺だけでなく、その前に品が数種類ありました。

※街並み※

※国父紀念館※

孫文生誕100年を記念して建設された「国父紀念館」を訪問しました。

広場からは、台北市シンボルタワーの「台北101」高さ509.2m、地上101階の超高層ビルも見えました。

※TCA※

午後は、会員企業数4200社を超える台湾を代表する業界団体「台北市電脳商業同業公會」を訪問しました。

TCAの紹介、活動、台湾のIT産業やその特色などのお話をお聞きしました。

生徒からは多くの質問があり、予定の時間を少しオーバーしてしまいました。

※夕食※

夕食は「儷宴会館」にて広東料理でした。

「京都奈良研究旅行1日目」(中学部長より)

※東京駅から京都駅まで

8時30分、遅刻者もなく全員集合

11時17分、予定通りに京都駅に到着しました

※京都研究見学※

東寺では、薬師如来・大日如来、そして五重塔を拝観しました。

二条城では、「鴬(うぐいす)張り」の床を体感、その構造も確認しました。

金閣寺の有名な舎利殿、昨年度から一般公開されている京都御所も見学しました。

全員元気です!

「台湾研究旅行1日目」

※羽田空港集合出発※

時間より早く7時には全員集合しました。

NH851便で台北松山空港に向かいました。

※台北松山空港到着※

台北松山空港で、添乗員さんと合流し、バスで市内観光に出発しました。

天気は、小雨です。

※中正紀念堂訪問※

最初に中正紀念堂を訪問しました。蒋介石の顕彰施設です。

蒋介石坐像の前では、ちょうど儀仗隊の交代が行われていました。

※龍山寺訪問※

龍山寺を訪問後、予定より少し早く、ホテル「六福客桟」に到着しました。

※夕食※

夕食は個室で飲茶でした。

「研究旅行前夜」

明日からJ3(中学3年生)は研究旅行で出かけます。

今回の研究旅行は、京都奈良コースと台湾コースの2つがあります。

私は、台湾研究旅行の引率します。そして本日(研究旅行前日)、羽田空港で前泊します。

羽田空港はどこもクリスマスの雰囲気でした。

「学校説明会&進路ガイダンス」

本日は、午前中、明法中学校の学校説明会、午後、明法高校の学校説明会を行いました。

お昼には、高校2年生の保護者対象の進路ガイダンスが行われました。

中学説明会には6組、高校説明会には35組の皆さんが参加されました。

ご来校いただいた皆さま、ありがとうございました。

「芸術鑑賞教室」

本年度の芸術鑑賞教室は古典芸能です。午後、本校講堂で行われました。

テーマは、東西バラエティ寄席~東西芸能を比較する~。

笑福亭鶴光氏、三遊亭遊馬氏による落語。ボルトボルズによる漫才。林家花氏による紙切り。

爆笑爆笑、2時間あっという間の楽しい時間でした。

明法の本物と体験はここにあり。

出演者の皆さん、熱演、ありがとうございました。

「GE講座授業見学」

GE講座の授業を見学しました。

Webでのアンケートの利用の学習をしていました。

生徒は反応もよく、真剣に取り組んでいました。

「盛岡より学校視察」

本日、青森県盛岡にある学校法人 龍澤学館の盛岡中央ゼミナールの校長先生と法人本部の部長さんが本校に来校されました。

盛岡中央高等学校は東北の私立進学校として名門ですが、来年度附属中学校開校にあたり情報収集のための本校訪問でした。

「授業見学」

本日、2限目から4限目の授業を見学しました。

英語の授業はアイスクリームのトッピングの話から、英語で授業が進められています。

高校2年生の物理は、気体の状態変化の話題でした。

中学3年生は高校1年生の学習を行っていました。

「GE講座・英会話体験&学校説明会」

本日、午後、小学生対象のGE講座と英会話体験を行いました。

全体会では、GE講座の中3生がGE講座のプレゼンをしました。

体験会では、GE講座として、ブラインドコミュニケーションとロボットプログラミングの2講座。

英会話講座では、実際の英会話の授業体験が行われました。

「授業見学」

本日、2限目から4限目の授業を見学しました。

英語の授業や英会話の授業は楽しそうでした。

さすが高3生です。授業に真剣に取り組んでいるのがわかりました。

「授業見学」

本日、2限目から6限目までの授業を見学しました。

美術室では、木の実や葉などを使って絵具作りが行われていました。

技術や家庭では楽しそうに、真剣に実習に取り組んでいました。

「授業見学」

本日、1限目から4限目までの授業を見学しました。

化学講義室では、分子模型を用いた演示が行われていました。

英語の授業はもちろんオールイングリッシュです。今日も生徒諸君はしっかり学習に取り組んでいました。

「授業見学」

本日、5限目、6限目の授業を見学しました。

化学講義室で、物理の演示実験が行われました。今日も生徒諸君はしっかり学習に取り組んでいました。

「ミニ説明会&秋の学校説明会」

本日午前、中学受験生向けのミニ説明会、午後には高校受験生向けの学校説明会を行いました。

ミニ説明会では、明法の教育、中学3コース制の紹介、2018年度入試要項の説明を行いました。

午後の学校説明会では、明法高校の教育(大学合格実績・国際教育プログラムGSPなど)と在校生による明法高等学校の説明が行われました。生徒による説明は好評でした。

ミニ説明会には14組、高校説明会には37組の参加がありました。ご来校いただいた皆さま、ありがとうございました。

「授業見学」

本日、2限目から6限目までの授業を見学しました。

生徒諸君はしっかり学習に取り組んでいました。

「うれしい連絡 Hawaii-Japan 21st Century Education Alliance」

先日、ハワイの先生方が、本校を訪問された件の続編です。

ハワイ日本21世紀型教育連携として、本校が受け入れ対象校となった旨の連絡を受けました。

本校のほかに、三田国際、桐朋女子、関西から2校がこの連携校となり、21世型教育推進を行うことになります、楽しみです。

前回の記事(徒然なるままに 17#096)は ⇒ こちら

本校の「21世紀型教育始動」は ⇒ こちら

本校の「21世紀型教育」明法ニュースは ⇒ こちら

「入試フォーラム2017」

午後、ING進学教室主催の入試フォーラムがフォレストイン昭和で行われました。

明法ブースで多くの保護者・受験生の皆さまとお会いすることができました。

ご来場いただいた皆さま、ありがとうございました。

「たまサイエンス2017」

本日、八王子学園八王子中高で多摩地区の10校の中学校先生方が授業体験型イベントが行われました。

明法は、「火山灰から宝石を見つけよう!」をテーマに、火山灰を特別な顕微鏡で観察し、宝石のような世界を体験しました。

児童と保護者が一緒に楽しそうに顕微鏡をのぞいて「宝石」を見つけていました。

「高校説明会」

午後、中学生対象の高校説明会を実施しました。

校舎案内や明法の紹介など、しっかり生徒が行ってくれました。本当に素晴らしい生徒たちです。

本日、ご来校いただいた皆さま、ありがとうございました。

「贈呈式」

本日午後、明法祭(文化祭)で「父母の会によるバザー」の売上金が生徒会へ贈呈されました。

バザーに協力していただいた保護者の皆様、本校教育関係者の皆様、そして明法祭当日、バサーを運営していただいた父母の会の皆様に感謝いたします。

「塾対象説明会」

朝一番、校長室に入ると、朝日がちょうど昇ってきました。カメラで撮影。

本日、先週同様、午前中に塾対象説明会を行いました。

理事長から2019年4月より男女共学の話、私は高校で現在に取り組んでいる教育活動と2018年4月より始まる中学3コースの話をさせていただきました。

入試広報部は、データを基に、本校生徒の入学時点の成績と大学合格実績から、成長の姿を示していました。そして、入試要項等についての話が続きました。

33塾、39名の先生方の参加がありました。ありがとうございました。

「21世型教育研究会」

本日、台風の影響で時程が変更になり、私は残念ながら参加することができませんでしたが、第5回目の研究会が開催されました。

今回のテーマは「電子黒板&Chromebookの活用法」

本校の教員による数学、英語、国語、社会、保健体育の授業での活用デモが行われました。

また、21世紀教育推進部長によるChromebook活用デモも行われました。

当日の様子は こちら (YouTube)

本校の「21世紀型教育」は こちら

「塾対象説明会」

本日、午前中に塾対象説明会を行いました。

理事長から2019年4月より男女共学の話、私は高校で現在に取り組んでいる教育活動と2018年4月より始まる中学3コースの話をさせていただきました。

入試広報部は、データを基に、本校生徒の入学時点の成績と大学合格実績から、成長の姿を示していました。そして、入試要項等についての話が続きました。

16塾、17名の先生方の参加がありました。ありがとうございました。

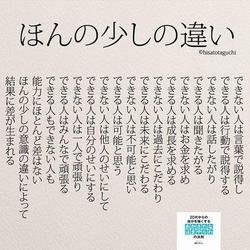

ほんの少しの違い

10月16日(月)発行の中2学年通信"Smile×Smile"に、とても印象的な言葉が載っていた。

10月16日(月)発行の中2学年通信"Smile×Smile"に、とても印象的な言葉が載っていた。

中間考査を一週間後に控え、「学習の歩み」の記入の注意点が書かれてあった。

※「学習の歩み」----明法オリジナルの試験対策用ノートで、中学生全員が対象。

学年通信には、特に「どのようにして弱点を克服するか、具体的に書くように」との指示が書かれてある。余裕のある(実行できる)計画を立てて実行すること。自己管理ができるか否か。それがキーポイントになる。

"ほんの少しの違い"にもあるとおり、他人のせいにせず、不可能と思わず、未来にこだわる!勉強においても人生においても、とても大事な点になるだろう。

学年便り 色とりどり

中1から高3まで6学年、学年便りが出されている。各学年とも、創意工夫が施され、学年の特色が紙面ににじみ出ている。最近の傾向は、カラー印刷で写真も多くなってきているのが特徴だ。しかし、生徒へのメッセージは不変だ。「地道に自分と向き合い、ごまかさず、誠実に努力し、けっしてあきらめない!」

各学年通信のタイトルを掲げてみよう(月に2~5号のペースで発信されている。今のところ「Friends」が30号で最も発信数が多い)。

中1 「Creative」 高1 「changes and challenges」

中2 「Smile×Smile」 高2 「Friends」

中3 「55期Go!Go!」 高3 「Team Work」

<明法生のほんの少しの違い>

以下、勝手に明法生バージョンを作ってみた。

1 できない人は うわさで人を判断し

できる人は 直接会って判断する

2 できない人は 人の批判をしたがり

できる人は 人の良い点を探す

3 できない人は 何がもらえるかを考え

できる人は 何が協力できるかを考える

4 できない人は 理屈を言い何もせず

できる人は 黙々と行動する

5 できない人は 自分の考えを押し付け

できる人は 違った考えも受け入れる(違いがわかる)

6 できない人は 他人の失敗を許さず

できる人は 他人の失敗を許す(失敗を許す)

7 できない人は みんなでつるみ群れをなす

できる人は 一人でも正義を貫く(正義を貫く)

※間違いに気がついたとき、潔く謝り訂正する

できる人もできない人も、能力にほとんど差はないかもしれない。しかしほんの少しの意識の違い、行動の違いによって、(明法生の)結果に大きな差が生まれるのである。

先の5,6,7番は、いつも生徒に言っている言葉である。違いがわかり(5)、失敗を許し(6)、正義を貫く(7)。

これができて、初めて"明法スピリッツ"を体現できる!

東京の西に "明法スピリッツ"あり (文責:教頭 早乙女 勤)

「私立・都立中学高校受験相談会」

本日、東京私塾協同組合主催の「親と子の『私立・都立中学高校受験相談』」に参加しました。個別ブースには多くの方が相談に来られました。ありがとうございました。

ミニセミナーも盛況でした。

都立と私立の校長を経験しての話と、都立受験で役に立つ数学の問題攻略法をお話しさせていただきました。 学校選択と受験勉強に少しでも役に立っていただけるとありがたいです。

「進路ガイダンス&学校説明会」

本日、午前中に高校3年生保護者対象の進路ガイダンスが行われました。

進路指導の近況、ご家庭にお願いすること、入試に関する基本情報、受験プランニングなどの話が進路指導部長よりありました。80名を超える参加がありました。

午後は、中学受験向けの部活体験会(小6・小5生対象)・学校説明会が行われました。35組、70名を超える参加がありました。

「21世紀型教育4つのC」

本校の21世紀教育推進部の部長が、11月19日(日)、講師としてボランティアプラットフォームに参加します。

本校で行われている教育実践がいろいろなところで取り上げれています。うれしいことです。

関連ホームページ(ボランティアプラットフォーム)は ⇒ こちら

「ミニセミナーお知らせ」

徒然なるままに、なんと今日で100回、自分でも気が付いたら、書き連ねてきました。

さて、10月15日(日)、ホテル日航立川東京で、東京私塾協同組合主催の「2017第13回親と子の私立・都立中学高校 受験相談会」でミニセミナーを行うことになりました。

内容は、高校受験に役立つ話を中心にしたいと思っています。

1回目は、13:00~13:20 都立と私立の校長を経験して

2回目は、14:30~14:50 都立入試でも役立つ数学(空間図形)攻略法

興味がある方は、参加してください。

東京私塾協同組合主催の相談会案内詳細は ⇒ こちら

「適性検査(中学受験)」

来春の受験で、本校も初めて適性検査を始めることになりました。

本日、その適性検査問題のサンプル問題が本校のホームページに掲載されました。

適性で受験される受験生の参考になればよいと思います。

適性検査問題サンプルは ⇒ こちら

「進学フェア」

興学社学園主催の「進学フェア2017」が、首都大学東京の南大沢キャンパスで行われました。

首都大のイチョウの葉は少し色づいていました。

明法ブースで多くの保護者・受験生の皆さまとお会いすることができました。

ご来場いただいた皆さま、ありがとうございました。

「月虹 ルナレインボー」

夜、学校を出ると月虹(げっこう)が見えました。実に神秘的です。

慌ててスマホで撮影しました。

明日がちょうど満月なので、月の光も強く、雲の条件も重なって、見ることができましたようです。

月虹はハワイでは吉兆として有名だそうです。

本日、ハワイから3名の方が来校されたということと偶然が重なりました。

「ハワイ日本21世紀型教育連携」

本日、ハワイの3校の校長先生、副校長先生、入試部長の3名の方が来校されました。

日本とハワイの私立学校間連携を通して、21世紀型教育の質と向上、国際的な機会の提供拡大の可能性を協議するためです。

具体的には、カリキュラムの共同研究および開発と強化、生徒及び教員間の交流(交換留学など)を目的として話し合いを持ちました。

明法の紹介、ハワイの3校の紹介、校内施設見学や授業見学なども行いました。

「東京の西に明法生あり」

明法祭2日目、多数の来場ありがとうございました。そして、多くの励ましのお言葉、ありがとうございました。

生徒たちも2日間一生懸命に取り組んでくれました。

中学2年生と中学3年生の講堂でのオーケストラ演奏は立派でした。

「中学説明会」

午前中、第1視聴覚室にて、中学受験向けの学校説明会を行いました。

保護者の代表から明法についてのお話がありました。

36組、60名を超える皆様、ご来校ありがとうございました。

「半年経って思うこと」

明法祭2日目 私にとって、明法祭は初めての経験

明法に赴任し6か月が経った。あっという間に時が流れた

明法の生徒は気持ちが温かく心が澄んでいる

明法の教職員は情熱的で心優しい

明法の施設と設備はとても充実している

明法のような教育環境で育つ子供たちは幸せだろう

学校の成立要件は、学ぼうとする生徒と教えることのできる教師、そして学び舎が最低要件である

明法には、その要件すべてがある

「東京の西に明法祭あり」

明法祭1日目、午後、東村山市長さんが来校されました。

前庭の飲食店街では、多くの来校者が食事を楽しんでいました。

「高校説明会」

明法祭当日、午前中、第1視聴覚室にて、高校受験向けの学校説明会を行いました。

41組、76名の皆様、ご来校ありがとうございました。

「明法杯サッカー大会案内」

本日、本校グラウンドで、11月にサッカー大会を開催します。

その案内を持って、東村山市内の小学校13校を訪問しました。

「所沢市立柳瀬中学校PTA学校訪問」

本日、午後、所沢市立柳瀬中学校のPTAの皆さん48名が来校されました。

本校で昼食後、第1視聴覚室で学校の説明を聞いていただき、校舎案内、授業見学をされました。

「生徒会による訪問」

昨日21日から本日にかけて、学校の周辺の地域の皆様に来週行われる明法祭のお知らせのために、生徒会の皆さんが訪問してくれました。ありがたいことです。

お知らせと共に、明法ケーキ(卒業生のお菓子屋さんで作成)を持ってご挨拶に伺いました。残念ながら、ご不在の方にはお渡しできませんでした。

小倉あんと抹茶の2種類があって、美味しいですよ。

「中学新3コース」

今年の4月以降、来年度から始まる中学での新3コースのついての校内会議が数回行てきました。今日も、夜20時まで4時間ほど会合をしました。

6月から学校説明会や塾対象説明会、ホームページ等で中学3コースの発表をいたしました。現在、詳細について準備を進めています。

「指定校推薦者等校長面接」

本日は、午前午後にかけて、指定校推薦および公募推薦の校内選考を通過した生徒との最終面接を行いました。

校長推薦するに当たり、志望内容や今後の高校生活についての確認をしました。

生徒全員、自分の将来の目標が明確で、社会貢献の意識も高く、感心いたしました。

選考までの学校生活、合格後の学校生活について、センター試験や模擬試験の目標偏差値などの数値をお互い確認しました。

「埼玉県私塾協同組合」

本日、大宮ソニックシティで行われた、埼玉県私塾協同組合の「平成30年度中高入試説明会」に参加しました。

7階の4つの研修室を利用して、60校を超える埼玉県立や私学の学校が説明会を行っていました。

「指定校推薦者等校長面接」

午前中、指定校推薦および公募推薦の校内選考を通過した生徒との最終面接を行いました。

校長推薦するに当たり、志望内容や今後の高校生活についての確認をしました。

生徒全員、自分の将来の目標が明確で、社会貢献の意識も高く、感心いたしました。

無事、合格することを祈っています。

「GEミニ説明会」

本日、2階の英会話室にてGEミニ説明会と、その後GE講座見学会を行いました。

4組、10名の皆様、暑い中、ご来校ありがとうございました。

「明法祭に向けて」

本年度の明法祭は、9月31日(土)、10月1日(日)に実施されます。

各教室では準備が行われ、正門では、飾り付けの準備が進んでいます。

是非、本校に足を運んでいただいて、限られた時間の中で一生懸命準備し、自分たちで作り上げた作品、展示や催し物などを見ていただきたいと思います。

明法生の心からの「おもてなし」を受けていただき、声をかけてあげてください。

よろしくお願いいたします。

第54回明法祭に合わせて学校説明会を開催いたします。

詳細は ⇒ こちら

「始業式」

講堂で始業式を行いました。

夏休み中に実施した高3年対象、生徒と保護者、校長との三者面談のこと。

面談で感じたことは、高3生は、将来の目標も明確で、計画的にしっかり学習に取り組んでいること。さすが、高3生! 中学生も高1生、高2生も見習いなさい。

そして、防災を科学的に考えて、大学を卒業した後、この方面で自分ができること、研究やビジネスチャンスのこと。

最後に、9月末に行われる明法祭(文化祭)への取り組み姿勢について話をいたしました。

「学校見学会」

本日、昨日に引き続き、午後、高校受験生のための学校見学会を開催しました。

26組、60名を超える皆様、暑い中、ご来校ありがとうございました。

「校長室に迷い込んだ蝉」

校長室内で何やら音が聞こえる

ジッ ジッ (少し間) ジイ ジッ

あっ! カーテンの向こう側に影

窓とカーテンの間をそーっと覗く

アブラゼミ?が舞い込んだらしい

ジイ ジッ (長い間) ジィ ジ

ジイ ジイ ジイ ジイ ではない

夏の終わりを蝉の声で感じています

「学校見学会」

本日、午前中に高校受験生のための学校見学会を開催しました。

23組、50名を超える皆様、暑い中、ご来校ありがとうございました。

題名が「徒然なるままに」だけでは内容がわからない、というご意見があり、今回より「-〇〇-」という文言を付け加えることにしました。ご指摘、ありがとうございました。

「全国大会に向けて 中学ソフトテニス」

8月7日、山梨県小瀬スポーツ公園で行われた関東大会を経て、8月19日長崎での全国大会出場が決まった中学ソフトテニス部2名が校長室で報告してくれました。

全国大会での成果を期待しています。

「読売オンライン」

今年の夏も異常な気候が続きます。皆様、お元気ですか?

本日、読売オンライン(YOMIURI ONLINE)に本校の「21世紀型教育」が取り上げられました。

*詳細は下記をご覧ください。

YOMIURI ONLINE:http://www.yomiuri.co.jp/

中学受験サポート:http://www.yomiuri.co.jp/kodomo/jyuken/

「学校見学会」

高校受験生向けの学校見学会を開催しました。

講堂のエントランスで簡単な説明を行ったのち、施設見学や部活動や校内自由見学が行われました。必要に応じて個別相談も行いました。

14組の来校者の皆様、暑い中、ご来校ありがとうございました。

「解散」19:30

羽田空港に無事到着しました。解散式が行われました。

このフィールドワークで生徒の変容を期待しています。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

「飛行機内」17:00

飛行機に搭乗し、少し遅れて米子空港を発ちました。みんな疲れ気味です。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

「米子鬼太郎空港」16:00

看護士さんにお礼の挨拶をして、飛行機で羽田空港に向かいます。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

「別府港から」12:30

別府港から七類港に向かってレインボージェットに乗船。

七類港より連絡バスで米子鬼太郎空港に向かいました。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

「昼食」12:30

別府港近くで昼食をいただきました。さざえ丼、さざえカレー美味しかった。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

「中ノ島観光」09:30~12:00

別府港から、タクシーを使って、大山隠岐国立公園に指定されている隠岐最大の景勝地、国賀海岸にある代表的な断崖絶壁大に向かいました。

ここで、摩天崖から通天橋まで少しハイキング。ものすごい霧のため前方が全く見えません。

途中、牛や馬に出会いました。

摩天崖からは濃霧のため景色は見られませんでしたが通天橋は見ることができました。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

「フェリー乗船」09:00

お世話になった宿を後にして、菱浦港から別府港に向かいました。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

「起床・体操」06:30

全員、10分前集合。今にも降りそうな空模様ですが、みんなの気持ちは晴れ。

本日、フィールドワーク4日目、最終日です。

「解散式」「解散」17:55

大島元町港で、解散式。生徒の司会で始まる。

添乗の方々に感謝の拍手があった。私のメッセージは以下の3つ。

①参加者全員の三原山トレッキング。全員参加の本物体験、今までになかった。

②3日間病人、怪我人なく、看護師さん、暇にしてくれた。

③大島と真正面に向き合い、格闘し、仲間と協力して取り組んだ。君たち56期生 、誇りを持って欲しい(感心しました)。

その後、16時発のジェット船に乗り込む。

17時55分、竹芝桟橋、下船。全員元気に、流れ解散しました。(教頭)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

「日の出浜」13:20

波浮の港を後にし、元町港でお土産購入タイム。

お昼、一旦大島温泉ホテルに戻り、昼食。午後1時、宿の方に見送られながら出発。

13:20、日の出浜到着。砂浜と岩場両方あり。

岩場では、カニ、ナマコ、小さな貝類など、生物観察。曇り空で、気持ちの良い、大島の風が頰を子どもたちの頰をかすめる。(教頭)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

「波浮の港出発」10:30

9時30分に波浮の港見晴らし台到着。高台から文学の道経由で港へ。

10時過ぎに波浮の港に着。10時15分港出発。(教頭)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

「ホテル出発」09:00

8時30分にホテル玄関前、荷物積込み。

9時00分、全員元気に出発しました。(教頭)

「町長さんと」19:30

夕食時に海士町の町長さんの訪問がありました。

全員、びっくり!

私と町長さんが似ているとのことです。そうですか?

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

「結果発表」&「振り返り」15:00~16:30

各チームの結果発表が行われました。

その後、フィールドワークのまとめと振り返りを行いました。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

「発表」13:30~15:00

各チーム5分で発表を行いました。

その後20分ほど質問を受けました。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

「昼食」12:30

学習センター近くのお店で昼食をいただきました。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

「本番プレゼン準備」10:30

中間発表後のアドバイスを受けて、発表準備を行いました。

一層真剣に取り組み始めました。

本番は、模造紙でプレゼンをします。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

「中間発表会」09:30

中間発表です。発表後、スタッフから様々な質問とアドバイスを受けました。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

「中間発表準備」08:30

1時間後に中間発表会を行います。

プレゼン素案の作成に生徒は真剣に取り組んでいます。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

「起床・体操」07:30

6時起床、全員が寝坊。残念!

朝食の準備は、先生方に指示されないでできるようになりました。

「三原山トレッキング」12:30

三原山トレッキング、行程約3時間。

ガイドさん4名の案内の下、皆元気にスタート。

天気は晴れ、日差しもきつい。だが風は爽やかだ。

ようやく山頂の火口に辿り着く。

途中ゴジラ岩を通過。紫陽花や山百合も。

下りは急斜面を慎重に降りました。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

「起床・体操」06:30

時起床、晴天です。6時半、ホテル前でのラジオ体操。

8時半、40名全員元気に、三原山トレッキングに出発。

今日は暑くなりそうです。(教頭)

「プレゼン案の中間報告会」20:30

明日の中間発表前に、3チームの素案の発表が行われました。

各チーム真剣に自分たちの考えを述べていました。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

「プレゼン準備」&「スカイプ利用」19:20

明日のプレぜン準備を行いました。

また、学校で小学生対象のイブニング説明会が行われ、冒頭、隠岐の島からスカイプで挨拶させていただきました。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

「夕食」18:30

学習センターのスタッフの皆さんも一緒に夕食をいただきました。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

「グループワーク」16:00

午前中の講演、午後のフィールドワークの振り返り。

「海士で起業するには」をテーマにグループ活動を行い、プレゼン素案の作成。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

「フィールドワーク」13:00~16:00

午後は、3つの班に分かれて、3つの地域にインタビューに出かけました。

今回の課題「海士町での新しい仕事を提案する」ために各地域でのインタビューを行いました。

(北分地区)古民家を介護関係者を対象にしたシェアハウス。ほとんど自足自給による経営を行っている民宿。海士町社会福祉協議会の施設など。

(保々見地区)塩の工場。海士町立中学校の中学2年生との交流。

(崎地区)とまと畑。漁船の見学など。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

「2つの講演」09:00~12:00

午前中は昨日の振り返りと、イントロダクション。

最初の講演は、海士町役場の総務課主査の方から、「意志ある未来に向かって」というテーマで海士町の取り組みについてお話をお聴きしました。

2つ目の講演は、マリンボードホテル海士の社長さんのお話「海士町の観光事業について」

様々な視点で参考となるお話を聴くことができ、多くの質問をすることができました。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

「起床・朝礼・体操・散策・朝食」07:30

6時起床、全員元気に体操。朝の散策に出かけました。

朝食はやはりお魚中心のメニューでした。

「講演」14:00

大島町役場にて、三原山大噴火、全島避難のお話。

1986年の大噴火。

当時、大島温泉ホテル(明法生が泊まっているホテル)のバス運転手だった方。大惨劇にもかかわらず、淡々とユウモアも交えた話は絶妙!

講演後、多くの生徒から質問がありました。(教頭)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

「元町港着」10:00

元町港着。日差し強し。風爽やかなり。皆元気!

火山博物館見学後、地層切断面(バームクーヘン)にて、記念撮影。

付き添いの看護師さん曰く、「初めて見ました。大地の年輪、壮大なるバームクーヘン。感激です」

長根浜公園にて昼食後、為朝の館跡を見学。(教頭)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

「集合」07:30

参加予定40名全員集合しました。

生徒の司会で集会が始まり、看護師さん他、紹介がありました。(教頭)

大島チームの引率は教頭先生にお願いしています。教頭先生から写真をいただいています。

「夕食」19:30

オリエンテーション後、宿で夕食をいただきました。

お魚中心のメニューで全員が「美味しい!」と、音声をお伝えできないのが残念です。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

「隠岐國学習センター」18:30

学習センターではオリエンテーションが行われました。

「3つの約束」「このフィールドワークの課題」や明日までの宿題(明日の午前中の講演の質問を考える)が出されました。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

「乗換」17:10

別府港からフェリーを下船して、菱浦港に向かう島前内航船に乗船しました。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

「境港発」15:00

境港より隠岐の島別府港に向けたフェリーに乗船しました。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

「昼食」13:00

境港の近くのお蕎麦屋さんでお昼を食べました。

大山山麓の伯耆町大原にあり奥出雲原産の「幻の地そば」

そばはつなぎなし、豊かなコダワリ10割そばの風味に全員が「美味しい!」と感動。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

「空港から」11:30

空港からタクシーで水木しげる記念館に向かいました。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

「羽田空港発」09:40

「米子鬼太郎空港着」11:05

羽田空港を10分遅れで離陸し、米子鬼太郎空港に着陸は5分遅れでした。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

「集合」08:30

羽田空港第2ターミナルに全員集合し、荷物を預け、保安検査場を通過しました。

「1学期終業式」「中2FW結団式」

1学期の終業式が講堂で行われました。

私からは、挨拶の中で、1学期を振り返って、人の価値観、振り返りと繰り返しの大切さについて話をしました。

その後、生徒会主催によるボランティア活動の報告が行われました。

「カンボジアの子どもたちにランドセルを届けるプロジェクト ~眠ったランドセルに、新しい物語を~」でした。この日集められたランドセルはなんと50個。さすが、明法生。やるなぁ。

プロジェクトの詳細はこちらをご覧下さい。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

中学2年生が明日からフィールドワークに出発します。本日は、視聴覚室で結団式が行われました。

大島と隠岐に分かれてフィールドワークに出かけます。私は隠岐へ、教頭先生が大島へ引率します。

「高校説明会」「高校野球」「個別相談会」

本日、高校説明会とオープンスクールを実施しました。

第1部は、会議室で全体説明会。校長挨拶、生徒による明法紹介、グローバル教育とタターム留学生によるプレゼン。生徒による紹介とプレゼンは立派でした。

第2部は、保護者向け説明会を会議室にて実施。並行して、体験授業希望者は、21世紀授業は「英語ディベートに挑戦」、政治経済は「カードゲームで経済のしくみを実感しよう」、生物は「パスツール・ピペットを作ろう」、国語は「誰も教えてくれない国語-日本昔話の謎」を行いました。中学生の皆さんは真剣に、そして楽しそうに授業を受けていました。

64組、120名を超える皆様、暑い中、ご来校ありがとうございました。

+++++++++++++++++++++++++++++++

高校野球3回戦突破!おめでとう!

試合結果こちら(東京都高等学校野球連盟HP)をご覧下さい。

+++++++++++++++++++++++++++++++

福生第三小学校で、「進学相談会inふっさ」がふっさ・子どもの未来づくり応援団主催で開催されました。

明法ブースで多くの保護者・受験生の皆さまとお会いすることができました。ご来場いただいた皆さま、ありがとうございました。

「J2FW準備:荷物発送」

J2FW(中学2年生のフィールドワーク)が来週7月21日(金)から23日(日)2泊3日の日程で行われます。フィールドワーク先は大島です。

本日、朝、生徒の個人荷物を、トラックに積み込みをしていました。

「目指せ甲子園!」

第99回全国高等学校野球選手権大会西東京大会、2回戦。

八王子市上柚木公園球場、午前10時プレイボール、対戦相手は国際基督教大高。

応援に行ってきました。2回戦突破、おめでとう!

多くの保護者、吹奏楽、そしてOBおよび関係者の皆さん、応援ありがとうございました。

試合結果こちら(東京都高等学校野球連盟HP)をご覧下さい。

「自宅学習 明法1年目校長の驚きと戸惑い」

朝、学校が静か! えっ! 今日はお休みだった?

教頭先生に聞いてみて理解しました。生徒は期末考査後の自宅学習、先生方は試験の採点。終業式まで自宅学習が続くそうです。

答案返却日や模擬テスト、部活動などでの生徒登校はあります。

久しぶり、静かな学校です。

「メルポコ?」

午前中に私のスマホにメールが届いていた。

夏休みの期間中の高3生とその保護者対象の校長との三者面談のお知らせだった。土曜日の保護者会で告知させていただきましたが、早速メールで?

メールには、日にちが選択でき、申込みもできるようになっていました。世の中は、進んでいますね。

今までは、家庭連絡はペーパーが主流でしたが、今回は保護者への直接連絡。しかもネットワークで。

なぜか、学校から子供へ、子供から親へという流れがなく、子供不在でちょっとさびしい気がしました。そう感じたのは私だけでしょうか?

「高3保護者向け進路ガイダンス」

午後、第1視聴覚室にて高校3年生の保護者対象進路ガイダンスが行われました。

私からは、高3生への学力向上新規事業、なぜ難関大学を目指させるのか?、あきらめさせない工夫、これからの日々の送り方と親の心構え、夏の校長との3者面談についてお話をさせていただきました。

進路部長からは、入試動向、受験生と保護者の意識、センターの概要、推薦とAO入試、夏休みの過ごし方、大学受験に向けた今後の流れについて話がありました。

100名を超える保護者の参加でした。暑い中、参加ありがとうございました。

「学習合宿&考査前」

今週の3日(月)から明法ハウス(校内宿泊施設)を利用して、5泊6日の学習合宿が行われています。今回は41名の参加です。

明日6日(金)から高校1、2年生の期末考査が始まります。中学生と高校3年生は7日(木)より10日(月)まで。学習の成果が出ることを願っています。

「Study Camp mini &中学野球&個別相談会」

本日、本校の講堂を利用して、都議会選挙の投票が行われていました。

明法ハウスでは、昨日から1泊2日で、強化学習合宿を行っていました。一生懸命勉強しているので、後姿しか撮れませんでした。

「中学野球」

午後、東大和市立第三中学校に中学野球の応援に行きました。多摩地区中学野球大会代表決定戦が行われました。

対戦校は久留米西中。ピッチャーの緩急のあるピッチングと選手たちの引き締まったチーム力で勝利を勝ち取りました。おめでとう!

「個別相談会」

武蔵境のスイングホールで、学凛社主催の「スクールバンクフェスタ2017」が行われました。

多くの保護者・受験生の皆さまとお会いすることができました。ご来場いただいた皆さま、ありがとうございました。

「中高一貫校三校合同説明会」

本日、ルネ小平にて、塾対象の説明会が行われました。

白梅清修中学校、明治学院中学校、明法中学校の三校の先生方が、自校の教育内容や入試要項について、それぞれ説明を行いました。

「授業見学&取材」

本日も生徒の授業の様子を見に行きました。

朝から放課後の部活動まで出版社の取材を受けました。

すべての教室で、生徒はしっかり授業を受けていました。

美術の時間では1学期の振り返りと作品の表彰式を行っていました。

また、実験室での授業も先生の指示に従ってきびきびと活動していました。

「授業見学」

本日も生徒の授業の様子を見に行きました。

主として数学の授業と英語の授業を見学しました。

英語の授業では、パソコンを活用して、テンポよく授業が行われていました。

「授業見学」

本日も生徒の授業の様子を見に行きました。

コンピュータ室での情報の授業、中学生の英会話の授業、音楽室での授業を見学しました。

音楽室では、ソナタ形式の話がありました。また、ベートーベンの「運命」の最初の「ッタタタ ター」が、もし「タタタ(三連符) ター」だったら、どう違うかについて、生徒は真剣に考えていました。

「授業見学」

本日も生徒の授業の様子を見に行きました。主に英語と数学の授業でした。

本校の教育スタイル「少人数教育」によってきめ細やかな授業を生徒は真剣に受けていました。

「那覇空港&羽田空港」19:30

那覇空港の出発は少し遅れました。

羽田空港の到着は定刻より20分遅れ、19時30分には羽田空港で解散しました。

==========

「解散式」15:30

タクシー研修を終え、定刻通り、全員が那覇空港に集合しました。

解散式では、実行委員長、添乗員の方々、看護士さん、写真屋さんの挨拶がありました。

5日間、天候にも恵まれ、事故もなく、大成功でした。一緒に行動を共にしてくれた皆さんに感謝いたします。

==========

「タクシー研修お菓子御殿工場視察」12:00

お菓子御殿恩納村店を見学しました。お菓子だけでなく、地元の民芸品なども販売していました。

ガラス越しに、お菓子を作っている様子を見学することができました。

==========

「タクシー研修グラスボート編」10:30

素晴らしい天気の中、素晴らしいビーチ、青い空、エメラルドグリーンの海、白い砂浜、かりゆしビーチでグラスボートに乗ってみました。

ボートの底がガラスになっていて、海の中を見ることができます。一緒に乗船していた小さな子供たちがサンゴ礁にいた魚を見つけ「ニモ!ニモだ!」(クマノミ)と大騒ぎでした。残念ながら私のカメラでは上手に撮影できませんでした。

==========

「タクシー研修」08:00

本日は、各班(31班)に分かれてタクシー研修です。

それぞれ事前に計画した場所の見学や体験を、那覇空港に15時20分集合まで行います。

==========

「朝食」07:00

本日、修学旅行最終日です。全員元気な朝を迎えることができました。

朝食は、バイキングです。

「エイサー体験」20:00

ホテルのプール側のステージでエイサー体験が行われました。

エイサーの指導は、恩納村ふれあいネットONNAの皆さんです。

私も生徒たちと一緒に体験しました。本日はよく眠れそうです。

==========

「夕日」19:20

沖縄の日の入りは19時26分です。

ホテル(沖縄県国頭郡本部町)からの夕日は、伊江島の方面に見えます。

少し雲がありましたが夕日を見ることができました。

==========

「夕食」18:00

ホテルは美ら海水族館より徒歩で5分のリゾートホテルです。

ホテルの夕食はバイキングでした。

==========

「海洋博公園」15:00

海洋博公園に到着すると、クラス写真を撮影しました。

美ら海水族館では、ジンベイザメの餌付け、オキちゃん劇場ではイルカのショウが行われました。

==========

「離村式」12:00

民家から伊江港に集合した生徒たちは、お世話になった民家の方と記念写真を撮りました。

その後、離村式が行われ、伊江島を離れました。

==========

「ビーチにて」10:00

伊江ビーチには、民家の方々が生徒たちを連れて、海水浴のために集まってきました。

ビーチでは、海に入る生徒、ビーチバレーを楽しむ生徒たちが楽しんでいました。

==========

「伊江島一周」07:30

早朝、スクーターを借りて、島内を一周しました。

伊江島風力発電所、リリーフィールド公園、涌出(ワジィー)、米軍補助飛行場、伊江島空港、ニャティア洞(千人洞)、GIビーチなどを見学しました。

米軍補助飛行場をスクーターで颯爽と走ってみました。

伊江島の風を感じながら気持ちよく走ることができました。

==========

「日の出」05:30

沖縄の日の出は午前5時38分ということで、早速伊江島の東側にある伊江ビーチに行きました。

少し薄曇りでしたが、朝日を見ることができました。

「夜」21:00

生徒諸君は、本日、それぞれの民家に泊まります。

入村式後、23班に分かれて23の民家に行きました。家のお手伝いはできたでしょか。

食事はどうしたでしょうか。この時間は、何をしているのでしょう。

民家の人たちといろいろな話をしているだろうか。

満天の星空、素晴らしい!

==========

「入村式」15:30

伊江島につくと、入村式が行われました。

伊江島の皆さんから踊りによる大歓迎を受けました。

その後、生徒たちは23班に分かれて、各民家へ向かいました。明日のお昼まで民家の方々にお世話になります。

==========

「本部港より」15:00

本部港より伊江島にフェリーで渡りました。

==========

「昼食」12:00

昼食は、ふれあいネットONNAのホールで全員で食事をいただきました。

==========

「体験学習」10::00

恩納村、ふれあいネットONNAにて、それぞれ体験学習を行いました。

サンシン演奏体験、琉球ガラスに絵付け、沖縄の伝統菓子作り、シーサー作り、島ぞうり作成の5つの体験を行いました。

==========

「起床・朝食」07:00

6時起床、朝食会場に全員元気な姿を見せてくれましたが、少し眠そうです。

本日は、恩納村で体験学習を行い、その後伊江島に向かいます。

昨日から良い天気が続き、本日もお天気に恵まれそうです。

「国際通り班別行動」20:00

平和学習を終え、ホテルに戻ったのち、生徒は班別にお土産や夕食のために国際通りの班別行動となりました。

定刻通り、20時に全員がホテルに到着しました。さすが明法生!

==========

「平和祈念公園」14:30

平和祈念公園では、6月23日は「慰霊の日」のため「平成29年沖縄全戦没者追悼式」の準備をしていました。

平和の礎、平和の火、平和祈念資料館を見学しました。ここで、クラス集合写真を撮影しました。

==========

「糸数壕」13:00

糸数壕に入りました。入り口は狭かったのですが、壕の中は広い空間でした。

電灯を消すと全くの暗闇です。当時、この中に600名の負傷兵が運び込まれたと聞くと驚きです。

ガイドさんは「その時の空気、におい、音、様々なことを心で感じなさい」とお話しされました。まさに明法の本物に触れる教育を生徒たちは体験しています。

私たちは、平和な時代に生まれ、今を生きていますが、戦争の悲惨さと同時に、命の大切さや命をつないでいく私たちの使命について、いろいろと考えさせられました。

==========

「ひめゆり記念資料館」11:00

ひめゆりの塔でお参りをしたのち、ひめゆり記念資料館を見学しました。

ひめゆり学徒隊の様々な資料を通して、ここでも戦争の悲惨さなどから、平和の大切さを考えることができました。

==========

「平和講話」09:00

本日は平和学習がメインです。最初に青年会館で平和講話をお聞きしました。

講演者は、長田勝哉氏、10歳で国民学校4年生だった時の戦争体験のお話でした。

山中での避難生活、収容所生活、戦争の悲惨さ、山中での戦争の爪痕など様々なお話を聞き、平和について私たちは考えさせられました。

==========

「起床・朝食」07:00

6時起床、朝食会場に全員元気な姿を見せてくれました。

お天気が心配でしたが、晴れ間が見えます。

「沖縄県立博物館から夕食まで」19:30

沖縄県立博物館の見学後、予定通り宿舎に到着しました。

到着後、ロビーでは班長にホテルの利用方法の説明がありました。

夕食はバイキングでした。

====================

「バス乗車から首里城まで」15:00

バス乗車後、首里城に向かいました。首里城ではクラスの集合写真を撮影しました。

====================

「搭乗から那覇空港到着まで」13:30

羽田空港を出発して、途中、素晴らしい富士山を眺めることができました。

那覇空港には定刻通り無事到着しました。到着後、看護士さん、写真屋さん、現地添乗員さんの紹介がありました。

====================

「搭乗口前にて」10:00

保安検査場を無事に通り、搭乗口まで移動しました。

====================

「羽田空港集合」09:00

生徒、先生方全員、時間通り集合しました。今日(6/20)から4泊5日の修学旅行が始まります。

「修学旅行結団式」

明日から行われる高2の修学旅行、結団式を第1視聴覚室にて行いました。

生徒が司会を行い、修学旅行実行委員長、修学旅行担当からの諸注意、引率される旅行会社の方々、引率教員の紹介が行われました。

「個別相談会」

声の教育者主催の「中・高入試 受験なんでも相談会」が新宿NSビルイベントホールにて開催されました。本校も個別相談ブースにて参加しました。

多くの保護者・受験生の皆さまとお会いすることができました。ご来場いただいた皆さま、ありがとうございました。

「学校説明会&英会話授業体験」

午後、学校説明会と英会話授業体験(小6生・小5生対象) が行われました。15組の参加者がありました。

英会話授業体験では、全員が元気な声で会話をしていたのが印象的でした。

7月30日(日)・31日(月)には、明法Kids Summer English2017が開催されます。興味のある方は参加してください。事前申し込みが必要です。

また、6月24日(土)午後には、明法GE説明会と明法GE体験教室(小6生・小5生対象)が開催されます。

Kids Summerの チラシは こちら をご覧下さい。

Kids Summerの 申込みは こちら から

明法GE体験教室の 申込みは こちら から

「修学旅行準備」

朝、高2の沖縄修学旅行(20日から24日、4泊5日)の荷物の積込みを行いました。

「授業参観日」

本日は、保護者向けの授業参観日です。昨日に引き続き、授業の様子をお伝えします。

授業参観の参加者は、55組61名でした。参観ありがとうございました。また、多数のアンケート回答もありがとうございました。参考にさせていただきます。

「授業の様子」

気候も暖かくなり、教室の空調調整も十分な中、生徒は一生懸命授業に向き合っています。今回は、数回にかけて授業の様子をお伝えします。

「取材」

午後、晃洋書房の「ネクスト私学 in future」の取材に応じました。明法の様々な取り組みについてお話をさせていただきました。秋には出版の予定です。

中学1年生による、明法"廊下文化"

明法散歩道3月号で取り上げた"廊下文化"。そのときは、中学3年生の作品"ぼくの細道"だった。京都・奈良の研究旅行を題材とし、写真と随筆風の文章があり、最後に俳句で締めくくられていた。

明法散歩道3月号で取り上げた"廊下文化"。そのときは、中学3年生の作品"ぼくの細道"だった。京都・奈良の研究旅行を題材とし、写真と随筆風の文章があり、最後に俳句で締めくくられていた。

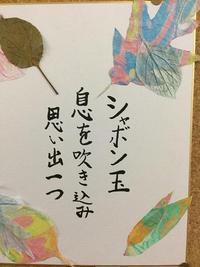

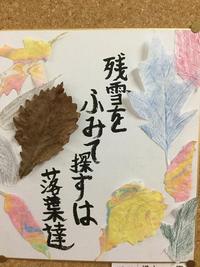

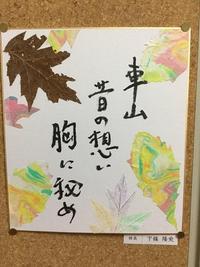

今回は、中学1年生による造形活動(俳句とモダンテクニック)。中1生のオリエンテーション合宿での取り組みで、国語と美術のコラボレーションをテーマに実施された。

俳句では、秋葉先生(国語)の指導の下、季語の解説を受け、落ち葉を拾いに自然散策をしながら俳句を考える。

俳句では、秋葉先生(国語)の指導の下、季語の解説を受け、落ち葉を拾いに自然散策をしながら俳句を考える。

それをもとに、稲沢先生(美術)の指導の下、拾った落ち葉をもとにフロッタージュ(※注)というモダンテクニックを使用。さらに色紙には枯葉を用いたマーブリング、本物の葉っぱも一緒に並び、中央にはメインの俳句が揃う。

葉の色合いも形も一つひとつ個性があり、中央の俳句を支えている。そのバランスと描かれる世界が、何とも言えずすばらしい。個々の葉の淡い色使いをじっと見ていると、生徒一人ひとりの純粋さ、優しさが心に沁み込んできた。

※注:フロッタージュ(frottage)

シュルレアリスムで用いられる技法の1つ。フランス語の「frotter(こする)」に由来。木の板、意思、硬貨など、表面がでこぼこしたものの上に紙を置き、例えば、鉛筆でこすると、その表面のでこぼこが模様となって、紙に写し取られる。

このような技法、及びこれにより製作された作品をフロッタージュと呼ぶとのこと。制作者のコントロールが効かず、また見る者により何に見えるかが、異なるという可能性があるという(美術の稲沢先生に教えてもらいました)。

"息を吹きこみ 思い出一つ"

オリエンテーション合宿は、入学式後1週間以内に行われる、2泊3日の中1集団宿泊訓練である。目的は、 ①中学生としての生活・学習の基本を学び、②宿泊行事を通じて親睦を深め、明法生としての自覚を持つ、こと。初日、緊張していた生徒たちも、合宿を終える頃には、すっかり仲良くなっていた。初日の緊張と意気ごみが、"思い出"となって膨らんでいく(シャボン玉?)。生徒たちは、残雪の中、踏みしめた足の先に、何を捜し求めたのだろうか。

オリエンテーション合宿は、入学式後1週間以内に行われる、2泊3日の中1集団宿泊訓練である。目的は、 ①中学生としての生活・学習の基本を学び、②宿泊行事を通じて親睦を深め、明法生としての自覚を持つ、こと。初日、緊張していた生徒たちも、合宿を終える頃には、すっかり仲良くなっていた。初日の緊張と意気ごみが、"思い出"となって膨らんでいく(シャボン玉?)。生徒たちは、残雪の中、踏みしめた足の先に、何を捜し求めたのだろうか。

ふと、中1の廊下を辿ると、端っこに、下條校長の作品があった。若かりし頃、どのようなドラマがあったのか知る由もない。しかし今、明法の生徒たちとともに、残雪を踏みしめ、かけがえのない歩みを始めたことだけは確かである。

(文責:教頭 早乙女 勤)

「全校保護者会」

体育祭のTシャツ、「Eテレ」で本校施設放映、4月15日の保護者会後の中1オリエンテーションに向かった時の話、合同説明会「国際フォーラム」、 文化スポーツイベント、 中学受験向け説明会、 これからの高2修学旅行(沖縄)、7月の中2フィールドワーク(隠岐)の話などをお話しをさせていただきました。

また、4つのキーワードの「本物・体験」「思考力(批判的思考力、仮説的思考力)」などのこと、学力向上策としての新しい取り組み、来年度の中学3コースなどの説明をさせていただきました。

「塾対象学校説明会」

午前中、中学受験を主とした塾対象の学校説明会を会議室で行いました。

私は、4月からの学校体制、新たな取り組み、次年度向けの中学受験の新3コース制などについてお話しさせていただきました。また、募集要項などの詳細については、入試広報部長が話をしました。

学校説明会後、希望者対象に校内施設見学を行いました。

72名の参加がありました。参加された皆様、ありがとうございました。

「プール&校舎」

明法GE通信に、上空からの映像が掲載されました。水をたたえた50Mプールと校舎の映像1分15秒をお楽しみください。

映像はこちらをご覧下さい。

「生徒総会」

本日、講堂で生徒総会が開催されました。しっかり行われ、感心しました。予算と新委員会の名称についての審議が行われました。

「Eテレ」

本日、18時55分から19時25分、NHKのEテレで、Rの法則「おいしく!楽しく!ハチミツ大研究」が放映されました。

番組の内容も面白かったのですが、本校の生徒玄関、廊下、グラウンド、教室、図書館、階段、バスケットコート、庭などの映像にどうしても視点が向いてしまいました。素晴らしい映像だったと思います。

「相談会・講演会・体験授業など」

午前中、ルネ小平のイベントルームで、東京私塾協同組合西北支部主催の「塾と家庭がともに歩む高校受験勉強会」が開催されました。本校も個別相談ブースにて参加しました。

同午前、学凛社ファインズ国立校で「人気中学校講演会」が行われました。明治大学付属明治中学校、中央大学付属中学校、都立立川国際中等教育学校の先生方とともに、お話をさせていただきました。

京華中学校では「男子中学校フェスタ」が開催されました。本校も「学校の概略が分かるミニ説明会」「体験授業(火星探査ロボットをつくろう)」「個別相談会」で参加しました。

各会場では、多くの保護者・受験生の皆さまとお会いすることができました。ご来場いただいた皆さま、ありがとうございました。

「市内小学校訪問」

本日、東村山市内の小学校15校を訪問しました。小学生を対象とした、夏に本校で開催のKids Summer English、6月開催の英会話体験やロボット体験のお知らせ(ちらし)をお持ちしました。

「理事会・評議会」

夕刻、市ヶ谷にあるアルカディア市ヶ谷私学会館で開催された明法学院の理事会・評議会に理事として出席しました。学校の現状と次年度の中学入試についてお話ししました。

「個別相談会」

京王プラザホテル八王子にて、東京私立中学高等学校協会第11支部主催の「合同相談会」が行われました。参加校は中高30校で大盛況でした。

また、新宿NSビルでは、トーマス主催の「中学入試・高校入試個別受験相談会」が開催されていました。参加校は中学163校、高校128校が参加し大盛況でした。

本校も、相談ブースで多くの保護者・受験生の皆さまとお会いすることができました。ご来場いただいた皆さま、ありがとうございました。

「考査前」

明日27日(土曜日)から高校生の中間考査が始まり、中学生は29日(月曜日)からです。30日まで行われます。

高校からの入学生と中学1年生は初めての考査になります。みんなしっかりと取り組んで欲しいと願っています。

「教育実習生」

私もこんな経験がありました。みなさんフレッシュ!

本日より、教育実習が始まりました。

国語、社会、数学、理科、体育の教育実習生6名が本校で実習を3週間行います。

6名の先生方は教員を目指しています。

「有楽町にて」

東京国際フォーラムにて、東京私立中学高等学校協会主催の「Discover 私立一貫教育2017 東京私立中学合同相談会」が開催されました。私立中学校173校が参加し大盛況でした。

本校もブースを出展し、多くの熱心な保護者・受験生の皆さまとお会いすることができました。ご来場いただいた皆さま、ありがとうございました。

「父母の会 文化スポーツイベント」

午後、父母の会主催の文化スポーツイベントが行われました。

スポーツ種目として、ソフトボール、テニス、ドッチビー、オリエンテーリング。

カルチャー種目として、ハンドクラフト、クッキングが行われました。

私は、クッキングを選択して参加しました。

「歓声」

大きな歓声が聞こえています。隣の南台小学校で運動会が開催されています。

児童の皆さんは元気に精一杯の力を出して、一生懸命競技を行っています。とても清々しい。

グラウンドは、見学席からの大きな声援で響いています。

「衣替え」

春の季節もあっという間に終わり、朝から初夏の日差しが降り注ぎます。

本日、朝、登校時の服装検査を行いました。生徒は服装や自転車登校などのチェックを受け、校舎へ入っていきます。

「中学受験向け学校説明会」

体育祭と並行して、中学受験生向け学校説明会(午前)、高校受験生向け個別相談会(午後)を行ないました。

中学受験生向け学校説明会では、私から「将来の夢の話」「20年後のこと」「今、取り組んでほしいこと」をお話ししました。

その後、本校スタッフより「21世紀型教育」「新設3コース」「GE」についての話をしました。

本日は、30組65名の参加がありました。来校ありがとうございました。

「体育祭で東村山市長激励」

男の体育祭! 熱く! 激しく! 力強く!

開会式で東村山市長さんによる激励をいただきました。感謝!

その後、17種目を予定通り終了しました。「感謝」「本物・体験」「思考力」「メリハリ」のねらいを達成することができました。

美術の先生が、各団色を応援するために、Tシャツを作成してくれました。高校部長とお揃いです。

東京の西に明法あり

明法の西にハウスあり (ハウスとは本校にある宿泊施設「明法ハウス」のこと」)

「体育祭順延」

天は我らに味方してくれなかったか!

朝から降り続く雨に!

しかし、こんなことにくじけることがないのが明法生!

明日見せよう! 男の体育祭ここにあり! 熱く! 激しく! 力強く!

「GRIT」

GRIT(グリット)。最近よく耳にする言葉です。5月1日には、来年H30年の中学入試で3つの新コースを発表しました。「国際理解コース」「進学GRIT」「サイエンスGE」です。

GRITは、デジタル大辞典で、「気概」「気骨」「勇気」「根性」「ガッツ」と記されています。明法の精神に合致する言葉です。強い意志を感じます。

グリット「GRIT」という本も出版されています。それによると、「人生のあらゆる成功を決める 究極の能力」なのだそうです。

中学入試「3つの新コース」についてはこちらをご覧下さい。

「授業参観」

今日は本校保護者対象の授業参観日です。

64名の保護者の参観がありました。貴重な新入生(中学1年生、高校1年生)の保護者の方の来校が多かったようです。

アンケートでは貴重なご意見をいただきました。参観ありがとうございました。

「みどりの日」

今日は学校はお休みです。のんびりと駅から公園を歩いてきました。ぽかぽか陽気です。

学校に来てみると、大きな歓声が聞こえる。ソフトテニスの大会が行われていました。アメフト部も元気よく活動をしています。

教室棟では、NHKの番組制作のために、多くの人たちが活動していました。放映日が近づいてきましたらお伝えしようと思います。

「新緑の候」

5月になりました。私立の新米校長としてやっと1月が経ちました。毎日毎日が新鮮でワクワクです。

この4月にいろいろな新しい取り組みが開始されました。そして来年度に向けての検討もすでに開始しています。

本校の教職員が一生懸命支えてくれています。そして、様々な教育関係者の皆さんが応援してくれていることに感謝しています。

21世紀教育充実のための取り組みも始まりした。また、中学入試に向けて、新たな3つのコース設定を行いました。

21世紀型教育については、こちらをご覧ください。

新たな中学3コースについては、こちらをご覧下さい。

校長あいさつ変えました。こちらをご覧ください。

「新聞委員取材」

本日、新聞委員会より取材を受けました。

感心したのは数日前に、新聞委員会より取材のアポがあったことです。さすが明法生!

お昼の時間帯で短い時間でしたが、趣味や教育方針、学校経営に関する抱負などを聞かれました。

「中学校訪問」

エントランスの欅はもう若葉でいっぱいです。中庭では八重桜が見ごろを迎え、藤も開花を迎え始めました。緑色、桜色、紫色など様々な色がにぎわい、春のエネルギーをいっぱい感じさせてくれます。

本日、東村山市内の公立中学校(全部で7校)の校長先生方に、ご挨拶に行ってきました。

「オリエンテーション合宿振り返り」

中学1年生のオリエンテーション合宿最終日に数学の確認テストが行われました。

私が監督を務めました。問題が早く終わって、残余の時間がある生徒に次の課題を出しました。

質問 どうして「0」は、正の数でも負の数でもないのか。 自分の考えを述べ、その理由も述べよ。

これに取組むことは、今までの経験を基にして、自分で仮説を立てて、それを説明するという、思考力を高めるための練習になります。

みんな真剣に取組んでくれました。その結果を後日、整理してみました。

みんなの考えはおおよそ次の5つに分類されました。

① 「0」は数の「基準」としての考え

② 「0」は「無」という考え

③ 「計算」上の必要性から

④ 「0」の生い立ちから

⑤ 今までの「経験」から

しっかり論理的に記述できていたことに感心しました。

「父母の会総会」

本日、視聴覚室で父母の会が行われました。

あいさつで校長方針についてお話をさせていただき、ご協力をお願いしました。

「玄関前の彩りは、明法の"心の彩り"。生徒の心に伸びやかな香りが漂うとき、"花ボラ"というオアシスを支える親心に、思いを馳せてみるのも良いのではないか。しばし目を閉じ、深呼吸をしながら・・・・。」

(明法散歩道第3号 平成23年10月より)

明法のオアシス 父母の会"花ボラ"

平成21年9月に誕生。明法父母の会独自のボランティア活動である。"花と緑のボランティア"、通称"花ボラ"。ネーミングがとても良い。有志の方々が協力して花壇の整備、花の購入や植替えなどをやっていただいている。また、定期的に水やりや花つみ、雑草取りも行われている(有志メンバーで茶話会などを開催し、親睦を深めながら楽しく活動されているとのこと)。男子生徒だけの空間に、彩と癒しと安らぎがあった。まさに明法のオアシスといえよう。

父母の会は、PTAとは大きく異なる。保護者が独自に活動を行い、陰ながら学校を支えて下さる"大人の"組織である。堅苦しい議論よりも、微笑みをつつんだ行動を優先する、豊かで優しい活動体でもある。2学期の明法祭では、コーラス、展示、バザー等に大勢の方々が参加する。そしてその収益は、すべて生徒会に寄贈して下さっている。

また、全学年にわたって学年懇親会を設け、情報交換を通じ、明法教育への理解や支援もいただいている。

明法父母の会は、昭和50年(1975年)、創立11年目、表章氏(能狂言の世界的な学者)を初代会長とし、発足。以後、明法教育への熱い思いは、今なお連綿と受け継がれている。この間、父母の会には、竹本幹夫氏(前坪内逍遙記念演劇博物館長)やジャズピアニストの山下洋輔氏をはじめ、錚々たる識者も名をつらねている。

明法父母の会は、昭和50年(1975年)、創立11年目、表章氏(能狂言の世界的な学者)を初代会長とし、発足。以後、明法教育への熱い思いは、今なお連綿と受け継がれている。この間、父母の会には、竹本幹夫氏(前坪内逍遙記念演劇博物館長)やジャズピアニストの山下洋輔氏をはじめ、錚々たる識者も名をつらねている。

とある日曜日の昼下がり、花ボラの方々が黙々と、かつ楽しげに水遣りをされていた。その中には卒業生の保護者の方も。誰もいない明法キャンパスに、貴重な潤いの種がまかれていた。たまたま用事で出勤した私だったが、父母の会の影ながらの活動を目撃する。子を思う親心の水遣り。思わず心が熱くなってしまった。明日からの生徒の登校を前に、かけがえのない滋養の雨が降っていた。

(文責:教頭 早乙女 勤)

「新入生の気分」

やっと気がつきました。朝、始業前、校内に流れている。

あの音楽は何?と尋ねたら、モーツァルトの4つの管楽器のための協奏交響曲との答え。

へぇ~、おしゃれ!

8時25分から5分間流れます。

その音楽に合わせて30分から授業開始ですね。

ちなみに、放課後の最終下校時間に合わせて、ケニー・Gのサックスが流れます。

4月1日に着任してからすべてが新鮮。見るもの聞くもの何もが初めて。

まだ新入生の気分を続けています。

「宿泊合宿最終日」

中学1年生、オリエンテーション合宿の最終日です。今日も昨日同様、全員元気よく、朝を迎えることができました。

午前中、今までの学習した確認テストを行いました。

ホテルの周囲の草木はまだ冬景色です。ホテルより車山に向かって少し登ると蓼科山、八ヶ岳や南アルプス連峰が見えます。素晴らしい眺めです。頂にはまだ雪が残っています。

そんな素敵な車山高原での2泊3日のオリエンネーション合宿を終え、帰路に就きました。

全員元気に、予定より早く、学校に帰着し解散しました。

「みんな元気」

朝の空気はさすがに冷たい。

中学1年生、宿泊合宿2日目始まりました。全員元気よく、朝を迎えることができました。

午前中は英数の授業とレクレーションを行いました。

午後は、車山スキーゲレンデまで自然散策、その後ホテルの講義室で造形活動を行いました。

「宿泊研修出発」

朝、中学1年生の宿泊研修(長野県車山高原)に出発しました。

私は、午後の保護者会を終えて、車山高原に向かいます。

「保護者会」

午後、中学2年生と3年生、高校の2年生と3年生の保護者会の全体会が講堂で行われました。

「車山高原へ」

保護者会でのあいさつを終えた後、合宿地に向かいました。電車の遅延がありましたが、ホームルームまでに到着しました。

「宿泊研修オリエンテーション」

校庭の桜もまだ見頃です。

講義室で、明日から行われる中学1年生の宿泊研修(長野県車山高原)のオリエンテーションが行われました。全員、真剣に話を聞いていました。

「なんとなく」

けたきの大木に 黄緑色の花が咲いたよう

大きな藤の花芽 紫の大輪が想像できそう

暖かい日射しがふりそそぐ 開けた扉から

ピンクの花びら スッーと校舎に舞い込む

と廊下が輝く なんとなく 幸せな気持ち

「夕方の明法」

下校時刻が過ぎると、学校はあっという間に寂しくなります。まだ、かすかに明るく、暗くなるのがずいぶん遅くなりました。

「入学式」

本日、本校の講堂で入学式を行いました。

明法中学校35名、明法高等学校108名、計143名の入学を許可しました。

「始業式」

本日、始業式でした。始業式のあいさつで、本年度の取組みとして、4つのキーワードと在校生に努力することを求め、学校としても負荷をかけると伝えました。

4つのキーワードは、①本物・体験 ②思考力 ③難関大学合格 ④学力GMARCH水準以上

詳細は、本校Webページ【行事】1学期始業式-新校長の挨拶をご覧ください。

「クラス写真撮影と桜の大木」

各クラスの写真撮影が行われました。食堂前の中庭の桜の大木(樹齢53年以上)が満開でした。

「父母の会の役員打合せ」

校長室で父母の会の役員の方たちと本年度の行事についての打ち合わせを行いました。

「春の季節」

明日、土曜日は始業式です。入学式は来週の月曜日です。

駅前の桜の並木はすでに満開。

正門前の花壇も「父母の会」の方々がきれいに整備してくれています。ありがたいことです。

「入学前講習」

入学前準備として、4日(火)から本日までの3日間、国語や数学や社会などの講習や、入学前の事前説明や施設見学などが行われました。みんな真剣に取り組んでいました。

「新任教員研修」

4日(火)から本日までの3日間、新任教員の資質向上のための研修会を行いました。本日は最終日で、教頭による研修のまとめが行われました。

「元気な声」

校庭から元気な声が聞こえてくる。

校庭の桜も満開である。柳も芽を吹き始めた。

ピンクと若菜色と空の青さが美しい。

食堂前の桜の大木は樹齢何年ぐらいだろう?

「あらたな気分」

駅から学校までの道をのんびり歩く

耳もとにかすかに感じる風がふーっと

桜の並木通がピンク色に染まっている

かすかに聞こえる鳥のさえずり

春の光のうららかなこと

明法の門をくぐるとけやきの大木

53年の時を刻んでたたずむ

「辞令交付式」

本日、明法中学・高等学校に校長として赴任した下條です。

よろしくお願いいたします。

午前中には、理事長室にて理事長より辞令をいただきました。

その後、校長室にて、部長、学年主任、教科主任の任命を行いました。

明法では、生徒の課題作品や、日々の教育活動の成果が、廊下の壁に展示されている。授業課題はもちろんのこと、学校行事他、様々な生徒の取り組みや工夫、頑張りが、明法独特の形、色合い、響きとなって、"廊下文化"を創り出している。 今年の冬の廊下には、"ぼくの細道"があった。中学3年生の古典の課題作品である(早嶋先生の指導)。 昨秋の京都・奈良の研究旅行を題材にし、とっておきの写真を貼り、それを随筆風の文章にしたため、最後に俳句で仕上げている。その構成と、創り出す世界が何とも言えない。写真と文章、俳句が渾然一体となり、一つの鮮やかな心象風景が表出されていた。

生徒に、とことんじっくり考えさせる

「月日は百代(はくたい)の過(か)客(かく)にして、行(ゆき)かふ年も又旅人也」と言ったのは松尾芭蕉。有名な「奥の細道」の冒頭部分である。 「ぼくの細道」は、明らかに「奥の細道」を意識してのネーミングだと思われる。そして生徒に求めている世界は、国語と言う枠に留まらず、多様で深い(さらに、中3現代文を担当している、朴(ぼく)先生への敬意も含まれているに違いない)。 明法の教育に共通しているもの。それは、生徒にとことん、じっくり考えさせる点である。それは教科指導に限らない。たとえば、(学校パンフには載っていないが)創立以来、生徒主催の全校集会が、毎週行われていたり、様々な学校行事の取り組みの際、必ず生徒の実行委員会を設定し、主体的に考える場を作っている。成長期の子供たちにとって大切なものは、互いに信頼し合い、協力し、自分たちで主体的に考え、創造していくことである。その土壌が、そして50有余年の伝統と営みが、明法にはある。 (文責:教頭 早乙女 勤)

「月日は百代(はくたい)の過(か)客(かく)にして、行(ゆき)かふ年も又旅人也」と言ったのは松尾芭蕉。有名な「奥の細道」の冒頭部分である。 「ぼくの細道」は、明らかに「奥の細道」を意識してのネーミングだと思われる。そして生徒に求めている世界は、国語と言う枠に留まらず、多様で深い(さらに、中3現代文を担当している、朴(ぼく)先生への敬意も含まれているに違いない)。 明法の教育に共通しているもの。それは、生徒にとことん、じっくり考えさせる点である。それは教科指導に限らない。たとえば、(学校パンフには載っていないが)創立以来、生徒主催の全校集会が、毎週行われていたり、様々な学校行事の取り組みの際、必ず生徒の実行委員会を設定し、主体的に考える場を作っている。成長期の子供たちにとって大切なものは、互いに信頼し合い、協力し、自分たちで主体的に考え、創造していくことである。その土壌が、そして50有余年の伝統と営みが、明法にはある。 (文責:教頭 早乙女 勤)

明法の卒業生が各界で活躍している。今年、特に目立った活躍をされた方々を紹介したい。

12月18日、NHK大河ドラマ「真田丸」に出演!

松木史雄(ふみお)さん(明法17期生) NHKの大河ドラマ「真田丸」の最終回の最後の場面で、本校卒業生の松木史雄さん(17期生)が出演する(12月18日夜放送)。松木さんは、剣舞を極める「桜月流美剱(みつるぎ)道」の第1師範として活躍。今回、1年間にわたって主役の堺雅人さんの指導をされた。

NHKの大河ドラマ「真田丸」の最終回の最後の場面で、本校卒業生の松木史雄さん(17期生)が出演する(12月18日夜放送)。松木さんは、剣舞を極める「桜月流美剱(みつるぎ)道」の第1師範として活躍。今回、1年間にわたって主役の堺雅人さんの指導をされた。

※NHKでは、50年以上にわたり"若駒"が殺陣(たて)の指導を独占。堺雅人さんは、学生時代から桜月流(神谷美保子代表)の道に精進。今回、主役の強い要望で、松木さんが指名された。

今夏、明法を訪問。生徒たちの自然で優しい挨拶に、とても感心されていた。松木さんはとても誠実で謙虚な方。後輩たちの活躍をやさしい目で見つめる"あったかい"先輩がここにいた。

第20回Oper Oder Spree国際音楽祭にてグランプリ(1位)受賞!

西岡慎介さん(30期生) 東京藝術大学大学院を卒業し、現在、ドイツのフライブルク市立歌劇場専属歌手(テノール・ソリスト)として活躍している、西岡慎介さん(30期生)。2010年フランクフルト・アン・デア・オーダーで開催された第20回Oper Oder Spree国際音楽祭にてグランプリ(1位)を受賞。オーストリア・エスターハージー音楽祭、スイス・グスタード・メニューイン音楽祭など数々の音楽祭に出演。これまで120回以上のオペラに出演。国内では東京二期会会員としてオペラ公演「トゥーランドット」にパン役などで出演。右の写真は、ヴェルディのオペラ「イェルサレム」の1シーン(2016年10月28日 フライブルク歌劇場)。

東京藝術大学大学院を卒業し、現在、ドイツのフライブルク市立歌劇場専属歌手(テノール・ソリスト)として活躍している、西岡慎介さん(30期生)。2010年フランクフルト・アン・デア・オーダーで開催された第20回Oper Oder Spree国際音楽祭にてグランプリ(1位)を受賞。オーストリア・エスターハージー音楽祭、スイス・グスタード・メニューイン音楽祭など数々の音楽祭に出演。これまで120回以上のオペラに出演。国内では東京二期会会員としてオペラ公演「トゥーランドット」にパン役などで出演。右の写真は、ヴェルディのオペラ「イェルサレム」の1シーン(2016年10月28日 フライブルク歌劇場)。

昨年、明法を訪問。懐かしの音楽室や講堂、グランドを見学。変わらぬ明法の原風景や、懸命にグランドを駆け巡る明法生に目を輝かせていた。はるかかなたのヨーロッパから明法を想う先輩が、ここにもいた。

NHK『総合診療医ドクターG』 南淵(なぶち)明宏さん(10期生)

先月、NHK「総合診療医ドクターG」に出演された南淵明宏さん(10期生)。天皇の手術をされた天野篤氏(順天堂大学)と並ぶ日本を代表する心臓外科医。現在、昭和大学横浜市北部病院循環器センター教授(医学博士)で、番組では、3大疾病の1つである心疾患について、とてもわかりやすい講義があった。

先月、NHK「総合診療医ドクターG」に出演された南淵明宏さん(10期生)。天皇の手術をされた天野篤氏(順天堂大学)と並ぶ日本を代表する心臓外科医。現在、昭和大学横浜市北部病院循環器センター教授(医学博士)で、番組では、3大疾病の1つである心疾患について、とてもわかりやすい講義があった。

また明法GEでは、昨年に続き、南淵先生による医学講座が開かれる(2017年2月16日木曜午前)。 この医学講座は豚の心臓を使った実験授業で、解剖だけでなく、人工血管や人工弁の縫合までを実施するというもの。昨年は、朝日、毎日、読売3紙に掲載された。

この医学講座は豚の心臓を使った実験授業で、解剖だけでなく、人工血管や人工弁の縫合までを実施するというもの。昨年は、朝日、毎日、読売3紙に掲載された。

この実験授業の前(1月)には、4時間の座学があり、「医者という職業について」、「心臓手術について」を学ぶ。昨年は生徒の"トンデモ"質問、「一番長い手術時間は?」「28時間」などと、笑顔で答えていただいた。

心臓は一人ひとり形や状態が全く異なっているという。年間約200件の手術をする南淵先生。日々、新しい心臓と出会い、格闘し、命を救っている。ここにも日々挑戦し続ける偉大な先輩がいた。

(文責:教頭 早乙女 勤)

生徒による発信

1学期から2学期にかけ、校内では各種体験会、説明会が開かれた。今年は特に、説明会での生徒の取り組みが印象に残る。ここでは、その一端をご紹介したい。

"のびのび"&"しっかり"トーク

7月16日の高校説明会では、司会も生徒が担当。明法生ならではの"のびのび"と、かつしっかりしたトークがあった。なかでもGSP(グローバル・スタディーズ・プログラム)のメインであるターム留学(3ヶ月の留学制度。今年で7年目)についての話は、オールイングリッシュでパワーポイントを活用し、とてもわかりやすく語ってくれた。

7月16日の高校説明会では、司会も生徒が担当。明法生ならではの"のびのび"と、かつしっかりしたトークがあった。なかでもGSP(グローバル・スタディーズ・プログラム)のメインであるターム留学(3ヶ月の留学制度。今年で7年目)についての話は、オールイングリッシュでパワーポイントを活用し、とてもわかりやすく語ってくれた。

"グローバル なんぞや"

巷(ちまた)でかまびすしく喧伝(けんでん)されている"グローバル"。生徒は、自らの留学体験とGSPの取り組みでしっかり学んでいた。グローバルの意味、グローバル的思考、"グローバル"が求めているもの等々。 ・・・I gained good experiences but also had some bad ones. ・・ I believe that all these experiences made me grow. ・・・ (ターム留学報告書より)

ディベート、ロボットプログラミングで学んだこと (GE講座)

10/15土に行われたGE体験会では、中1、中2、中3の3名がそれぞれ登場。GE(グローバル・エンデバーズ)の教育とGE講座について、パワーポイントを使い、とてもわかりやすく上手に語ってくれた。3人の話に共通していた点は、"人に伝える"ということの難しさ、大切さ、楽しさの指摘であった。

GE体験授業

その日に行われたGE体験授業(ロボットプログラミングと、ブラインド・コミュニケーション)では、熱心に取り組む小学生のそばで、親身に指導する明法GE生たちの姿があった。 GE講座では、通常の授業では設定できない様々な実験や取り組みが行われる。与えられた課題に対し、生徒自身が取り組み、失敗を通して解決策を見出していくのである。「グローバルとは価値観の違うもの同士が協働すること」を基本理念とする。GEスタート3年目を迎える今、発信力を身に付け、たくましく成長しつつある明法生たちがいた。

め・い・ほ・う

9月9日から3週間、6名の卒業生が教育実習に取り組んだ。 臨時全校集会で、実習生代表が挨拶した。短いスピーチだったが、最後の言葉は特に印象的であった。 「私たちは、"め・い・ほ・う"精神で取り組みます。すなわち"め"いっぱいがんばり、"い"っしょうけんめいがんばる。そして"ほ"んきでがんばります! 最後に、"う"んと努力します」と。気合の入った実習生の言葉!会場は大いに沸いた。

実習生は3年前に卒業した47期生が中心で、最年長は44期生。教科は、数学が2名で、国語、理科、英語、情報が各1名である。皆、熱心に取り組んでいた。

実習生は3年前に卒業した47期生が中心で、最年長は44期生。教科は、数学が2名で、国語、理科、英語、情報が各1名である。皆、熱心に取り組んでいた。

研究授業

いくつかの実習生の授業を見学した。

① 高2生の英語長文読解授業では、薬を直接体内に投与できる、埋め込み式無線制御装置の医療問題がテーマであった。マイクロチップを体内に埋め込み、長期間の投薬と注射の回避を可能にする医療技術。実習生は、一つ一つの構文を丁寧に解きほぐしながら、英文の背後に横たわる重いテーマに必死に食らいついていた。真剣に話を聞く生徒のまなざしが印象的であった。

② 中1生の理科、植物の呼吸と光合成の授業であった。冒頭、前回の復習を兼ねて、いきなりの実験。生徒を教卓前に集め、オオカナダモを入れたペットボトルに線香を入れる。大きく火がともると生徒から歓声が沸いた。ペットボトルの中で、オオカナダモによる光合成が行われたことがわかる。長時間かけた準備が報われた瞬間でもあった。

② 中1生の理科、植物の呼吸と光合成の授業であった。冒頭、前回の復習を兼ねて、いきなりの実験。生徒を教卓前に集め、オオカナダモを入れたペットボトルに線香を入れる。大きく火がともると生徒から歓声が沸いた。ペットボトルの中で、オオカナダモによる光合成が行われたことがわかる。長時間かけた準備が報われた瞬間でもあった。

③ 高1生の数学、n進法を学ぶ授業。位取り記数法の観点から10進法を見直し、2進法その他の記数法を勉強する。何気な く無意識に使っていた10進法。位取り記数法の考え方で捉え直してみると、その先に拡張されたn進法の世界が見えてくる。計算テクニックを教えるのはむずかしいことではない。しかし、記数法の基本概念とその意義を伝えるのは大変である。必死に声を張り上げ説明する姿に、実習生の苦労と葛藤を見た。

"人を育てる"困難を学ぶ

教育実習生が学ぶのは、授業だけではない。HRや部活指導も担当者について学んでいくのである。明法生は優しく、思いやりもあるので、実習生にとっては比較的やりやすいかもしれない。実際の現場では、様々な困難に遭遇する。生徒指導の大変な学校だとなおさらであろう。 "人を育てる"ということは、大変な作業、営みである。生半可な覚悟ではできない。明法での学びは、あくまでスタートに過ぎず、試練はこれからであること。実習生たちは、肝に銘じて取り組んで欲しい。 夜8時過ぎ、職員室のゴミ箱を整理し、笑顔で挨拶していく実習生たち。暮れゆく秋の気配の中、彼らの情熱とパワーを感じ、あらためて感謝した瞬間だった。 (文責:教頭 早乙女 勤)

1学期終業式後の7月21日、毎年恒例の中学2年生によるFW(フィールドワーク)が行われた。3クラスのうち2クラスは伊豆大島、1クラス(GE生)は隠岐へ向かった。いずれも様々な体験学習に取り組み、それぞれ成果をあげた。今回、私(筆者)は、引率に立ち会った隠岐について話をさせていただく。

隠岐(おき)の島(島根県)での学習体験

隠岐での学習体験は、GE(グローバル・エンデバーズ)生の取組みで、隠岐海士町(あまちょう)の"I(アイ)ターン"(※注)他を学ぶ目的で始まり、今年で2回目になる。 初日(7/21木)は、羽田から一路米子(よなご)空港にいき、境港に到着。水木しげるロードを散策したあと、フェリーにて隠岐を目指し出航、約2時間半の船旅を経て、島前(どうぜん)の菱(ひし)浦(うら)港に到着した。その後、海士町にある隠岐國(おきのくに)学習センターを訪問。このあと3日間の特訓が始まったのである。 ※海士(あま)町は、"Iターン"(都会出身者が地方に移り、定住すること。Jターンとは異なる)の町として有名。高齢化・過疎化が進む中、2002年以降、山内道雄町長が大胆な行政改革と産業創出策を提案し、町を復興させた。その中に、一流企業を退職し、夢を抱いて離島で起業、未来をつくる多くの青年たちがいた。「巡(めぐり)の環(わ)」や「隠岐國学習センター」を支える人たちもそうである。

失敗おめでとう

セミナーの冒頭、学習センター長の豊田庄吾氏は、隠岐でものを考える姿勢として、次の3つを指摘した。 ① 失敗から学ぶ「失敗おめでとう」、②見えないものに目を向ける、③つながりを意識する そして、課題"海士町での新しい仕事を提案せよ"を明法生に課した。初日のセミナー終了後、生徒たちは、民宿"但馬(たじま)屋"に泊まり、地元の新鮮野菜と採(と)れたての魚に舌鼓(したつづみ)を打った。

新しい凍結技術CAS(Cells Alive System) で"干しなまこ"を起業

2日目。午前中は、学習センターでIターンの人たちによる講義と質疑応答。最初の講師は、離島でのハンディを克服する為、新しい凍結技術CASを導入し、干しなまこ加工を10年かけて起業した宮崎雅也氏。次に海士町役場の方で、地方創生戦略プロジェクト事務局長の濱中香理氏。最後に、隠岐の観光の取組みについて「島ファクトリー」代表の青山敦士氏の話をいただいた。

2日目。午前中は、学習センターでIターンの人たちによる講義と質疑応答。最初の講師は、離島でのハンディを克服する為、新しい凍結技術CASを導入し、干しなまこ加工を10年かけて起業した宮崎雅也氏。次に海士町役場の方で、地方創生戦略プロジェクト事務局長の濱中香理氏。最後に、隠岐の観光の取組みについて「島ファクトリー」代表の青山敦士氏の話をいただいた。

ないものはない

3つの講義に共通したものは、海士町のスローガン「ないものはない」であった。意味するものは、①都会のものは何もない、②大事なことはすべてここにある。離島である海士町は都会のように便利ではなく、モノも豊富ではない。一方、自然や郷土の恵みは潤沢。暮らすために必要なものは充分ある。『ないものはない』は、島らしい生き方や魅力、個性を表現する言葉、考え方であった。

グループ行動、島巡り

2日目の午後は、4班に分かれてのグループ行動、課題"海士町での新しい仕事を提案せよ"解決のための島巡り、村探索であった。各班とも指導者が付いた。私が随行した班には、文科省派遣の地域魅力化コーディネーター中川覚敬氏が付き、指導していただいた。 グループ行動で遭遇したのがドイツ人のムラーさん。海士町出身の奥様と日本で出会い、隠岐へ移住。たった1人で農地を開墾し、昨年から83羽の養鶏にも取り組み始めた。生徒の感想に「ムラーさんと出会ったとき、卵を通じて、僕たちとムラーさんとがつながっているという事を強く感じました。・・・」があった。

2日目の午後は、4班に分かれてのグループ行動、課題"海士町での新しい仕事を提案せよ"解決のための島巡り、村探索であった。各班とも指導者が付いた。私が随行した班には、文科省派遣の地域魅力化コーディネーター中川覚敬氏が付き、指導していただいた。 グループ行動で遭遇したのがドイツ人のムラーさん。海士町出身の奥様と日本で出会い、隠岐へ移住。たった1人で農地を開墾し、昨年から83羽の養鶏にも取り組み始めた。生徒の感想に「ムラーさんと出会ったとき、卵を通じて、僕たちとムラーさんとがつながっているという事を強く感じました。・・・」があった。

ウォータースライダーとウニの染物

2日目の夕方、センターに戻り、課題について検討に入った。各班、様々な案が出てきた。巨大ウォータースライダーをつくり、隠岐体験ツアーを組む(テーマパーク、観光化)。ウニ殻を使った乾燥剤を製造、ウニの染物(隠岐ならではの色)をつくる・・・・。 班ごとに中間報告をまとめ、豊田センター長や他の指導者から、問題点の指摘とアドバイスをいただいた。特に豊田センター長からは、検討に当たっての次の留意点が示された。 ①論理性、②新規性、③三方よし(売手、買手が共に満足し、社会貢献にもなる)の仕事。

3日目(7/23土)の本番発表では、前日の指導を生かし、各班、模造紙にまとめ、発表がおこなわれた。

キンニャモニャ踊り

2日目の夜、民宿"但馬屋"では明法生のために、女将(おかみ)さんと先代の女将さんによる隠岐の踊りが披露された。特に2個のしゃもじを使ったキンニャモニャ(※注)踊りは圧巻でした!ちなみに三味線は、宮崎さん(Iターンで干しなまこの開発を手がけた方。2日目の講師)である。 ※注:隠岐民謡で菱浦港の機織(はたお)り唄。キンニャモニャの意味は定かではない。

涙の別れ

3日目の最終発表が終わり、午後、菱浦港を出港した。お世話になった学習センターの方々と紙テープでつながる生徒たち。そのテープをしっかり握り締め、いつまでも離さずにいた。汽笛が鳴る。3日間の映像が、次第に霞(かす)んでいく。そこには、別れをいつまでも惜しむ生徒たちと、影ながらそっと涙を拭(ぬぐ)う先生がいた。

3日目の最終発表が終わり、午後、菱浦港を出港した。お世話になった学習センターの方々と紙テープでつながる生徒たち。そのテープをしっかり握り締め、いつまでも離さずにいた。汽笛が鳴る。3日間の映像が、次第に霞(かす)んでいく。そこには、別れをいつまでも惜しむ生徒たちと、影ながらそっと涙を拭(ぬぐ)う先生がいた。

※4日目は出雲大社、松江城を見学。そして無事、帰路に着いた。

ああああああああああああ(文責:教頭 早乙女 勤)

高3生、夏休みへ向け、勉強発進! 7月8日(金)、期末考査を終えたばかりの高3生が、一同に第1視聴覚室に集まった。これから迎える夏本番の勉強シーズン。9月の始業式まで50日あまりの日々をどう過ごしていくか。それぞれがその重みを意識し、ねばり強く取り組んでいくことを、皆で誓い合った。

7月8日(金)、期末考査を終えたばかりの高3生が、一同に第1視聴覚室に集まった。これから迎える夏本番の勉強シーズン。9月の始業式まで50日あまりの日々をどう過ごしていくか。それぞれがその重みを意識し、ねばり強く取り組んでいくことを、皆で誓い合った。

冒頭の校長挨拶では、次のような話があった。「人の能力には認知能力と非認知能力がある。非認知能力とは、一般的な知性とは異なるもの。たとえば、粘り強さとか協調性、自分をコントロールする力といったもの。受験でも同様に、非認知能力を鍛えることで、成績も伸びる。勉強するだけではなく、心も鍛えて欲しい!」

続いて進路指導部長からは「期末考査が終わった今から本当の勉強が始まる!今日は休んで明日からと思った瞬間、駄目になる」と叱咤激励。

最後に、生徒代表からは、「長い夏休み、自分に負けず最後まで頑張ります」と、力強い"気合の言葉"が発せられ、終了。高校生活最後の夏休み、今まさに、熱い闘いが始まろうとしていた。

中1会食指導 同日食堂では、中学1年生の会食指導が行われた。食堂での食事マナーを学ぶ場である。明法では、中1生は1,2学期の間、家庭で作ってもらった弁当を、全員教室で食べている(この期間、ご家庭の事情により弁当を用意できない場合、食堂にて弁当注文が可能です)。級友と語らいながら、おかあさんの手作り弁当に舌鼓を打つ。「無駄に食べ残している子はいないか」。「いつも1人で食べている子はいないか」。中1担任は、最初の半年間、毎日教室で生徒と一緒に食事をとり、クラスのリレーションに気を配る。2学期になると、土曜日の他、午前中授業の日は食堂利用が可能になり、3学期からは全面解禁になるのである。

同日食堂では、中学1年生の会食指導が行われた。食堂での食事マナーを学ぶ場である。明法では、中1生は1,2学期の間、家庭で作ってもらった弁当を、全員教室で食べている(この期間、ご家庭の事情により弁当を用意できない場合、食堂にて弁当注文が可能です)。級友と語らいながら、おかあさんの手作り弁当に舌鼓を打つ。「無駄に食べ残している子はいないか」。「いつも1人で食べている子はいないか」。中1担任は、最初の半年間、毎日教室で生徒と一緒に食事をとり、クラスのリレーションに気を配る。2学期になると、土曜日の他、午前中授業の日は食堂利用が可能になり、3学期からは全面解禁になるのである。

今回の会食指導は、そのための準備であり、全校生徒が利用する公的な場での、ルールとマナーを学ぶ場であった。

期末考査が終わったばかりの食堂での会食。学んだのは、マナーだけではなかったようだ。それは友達への信頼と友情。野菜いためとハムカツの甘く優しい香りとともに、ごく自然に生徒の笑顔に吸い込まれていった。

(文責:教頭 早乙女 勤)

"男中フェスタ 開催"

さる6月5日(日)、本郷中学校(豊島区駒込)にて"東京私立男子中学校フェスタ"が開かれました(参加校は東京の男子中学校28校、参加者は約6,300名)。 各学校は、それぞれ各教室において相談会やミニ説明会、体験教室を行い、また、講堂では各学校の生徒によるパネルディスカッションも開かれました。 明法ブースでは、理科教員指導による電子工作体験他があり、大勢の子どもたちが訪れ、真剣なまなざしで回路の作成に取り組んでいました。また、別会場で行われた体験教室では、2回とも24名の予約席は満席。火星探査ロボットのプログラミングに打ち込む小学生の姿が印象的でした。 一方、講堂では参加校の生徒による、パネルディスカッションが行われました。午前9時半、各学校を代表する7人の生徒がパネラーとして登場。その中に、本校生徒のM君(高2生、卓球部)もいました。

ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ"どうして男子校を選んだのか"

冒頭に司会者から「どうして男子校を選びましたか」との質問。他のパネ ラーからは、「女子がいなくて勉強やスポーツに集中できる」、「男子校の文化祭が気にいった」、「尊敬していた先輩が通っていたから」といくつか意見が 出た中で、最後にM君が発言しました。「男子だけの世界の方が、のびのびと 自然な自分を出せると思った。少人数の中で、親身になって相談にのってく れる先生方がいる。やさしい先輩もいる。そういう雰囲気を明法に感じた」 と。堂々とした物言いと誠実な語り口。大きな会場にM君の声がしっかりと 響き渡りました。

※そのときふと思い出したことがありました。それは、3年前に芝中学校で行われた同じ 男中フェスタのパネルディスカッションでのこと。そのときも、冒頭、同じ質問がありまし た。当時、高校2年生だったN君は「男子校を選んだ理由はわからないんです。僕は明法に惹(ひ)かれました。オーケストラがあり、少人数であり、のびのびとしていてあったかい先生がいそうで・・・。僕は男子校ではなく、『明法』を選びました」。思わず胸が熱くなった記憶が甦(よみがえ)ってきました。

"氷炭(ひょうたん)相愛(そうあい)"

「男子校を短い熟語で表してください」との質問には、『質実剛健』、『共感』他、いろいろな言葉が発せられる中、M君は『氷炭相愛』と言う。「その理由は」との問いに、「明法はありのままの自分でいられるところ。いろいろな考えを持っている人たちがいる。しかし、その違いを乗り越えて協力できる。違いを認め合えるからこそ一緒になれるのが明法』、と。 居並ぶ有名校の生徒の中で、物怖じすることなくそのスピーチは輝いていました。小柄なM君が大きく立派に見えた瞬間であり、明法スピリッツが発光した瞬間でもありました。

※氷炭相愛 ---- 氷と炭という性質の全く異なるもの同志が、互いにその特性を活かしてお互いに助け合うということ。氷と炭が一緒になった時、炭火は氷を解かして水となり、その水が炭火を消して燃えつきるのを止めることで、お互いにその本来の姿にもどしてくれるということから、友人同志が互いの特性を生かして助け合い戒め合うたとえ。また対義語で、性質が反対で調和・一致することがないことを"氷炭(ひょうたん)相(あい)容(い)れず"という。 (参照:「逆引き四字熟語四文字熟語辞典」 出典:淮南子(えなんじ)説山(せつざん)訓)

(文責:教頭 早乙女 勤)

4月26日(火)に、卒業生が近況報告に来てくれました。3年前の春に本校を卒業(第47期生)し、現在大学に通っているI君です。I君は、大学に通いながら、広告代理店でも働いているバイタリティのある学生さんです。現在、大学では卒業論文の作成に向けて準備を始めているとのことでしたが、その素材として、「高2論文」(現在は高1で作成します)を使用するとのこと。大学での卒業論文に本校の論文の成果が活かされるのは、とても嬉しいことです。大学生活と代理店の仕事を両立して頑張っているI君。高校1年生の時に参加した海外語学研修が大きなターニングポイントになったそうです。そんなI君が明法での生活を振り返ってみてのコメントを寄せてくれました。ここでご紹介します。

「私の人生のターニングポイントになったと言っても過言では無いであろう語学研修。中学時代は時の流れるままに過ごしており、高校でも同様に過ごすのかと思いきや、何かに押されこの企画に参加させて頂きました。しかし、そこで夢のように英語の成績や他のスキル等がアップしたかと言うとそういう訳ではありませんでした。当然、語学力以外でも向上があった参加者がいたことは言うまでもありませんが、そんな中で私が得たのは自分の無力さでした。

結果として「何かをしなければならないな。」と考えるきっかけとなり、高2論文も自分自身としっかり向き合うことが出来、8000字を書き上げる事が出来まし た。「なんとなく生きる」そんな状態を考えさせてくれる環境が明法にはあります。」

I君、これからも自分の夢に向かって、頑張ってください。

=========================================

本校の読書指導や高1論文については、こちらでご紹介しています。

I君の経験した海外語学研修は、当時の「オーストラリア語学研修」を今年度リニューアルしました。中3~高2の希望者向けの夏休み企画で、8日間~11日間のプログラムとなっており、ニュージーランド・オーストラリア・アメリカの3カ国で、現地の語学学校に入学し、各種アクティビティに参加するコースや、現地校体験コースを選べるようになりました。高校入学生も参加可能です。

卒業生のH君は、北海道大学歯学部を卒業し、この春見事医師国家試験に合格、4月から歯科医師としてデビューしました!先日、明法に来校し、お世話になった教員に報告に来てくれました。 せっかくなので、インタビューしました 。

卒業生のH君は、北海道大学歯学部を卒業し、この春見事医師国家試験に合格、4月から歯科医師としてデビューしました!先日、明法に来校し、お世話になった教員に報告に来てくれました。 せっかくなので、インタビューしました 。

Q 明法で良かったと思うことは何ですか?

A 男子校の雰囲気もあり、勉強も部活も思いっきりできたことです!

Q 医師になるのは大変でしたか?

A 大変だったけど、部活でたたき込まれた「諦めない気持ち」があったので、ここまで来ることができました!

Q 後輩の明法生にメッセージを。

A 勉強やスポーツ、音楽などの芸術活動、何でもいいから本当に一生懸命になれるものを見つけてください!

Q 明法受験を考えている受験生に伝えたいことはある?

A 勉強は単に覚えるだけでなく、どうしてその答えになるのか、原理を理解できれば、「勉強の楽しさ」が生まれてきます。量をこなすのは大変だけど、その楽しさを見つけられれば、はかどるものです。みんな頑張って!

現役時代はバスケット部のキャプテンとして活躍したH君。これからは医師として社会に貢献してください!訪問ありがとう!ご活躍を!!

ロボカップジュニア 2年連続日本大会出場!

平成28年3月26日(土)~27日(日)の2日間、愛知工業大学(愛知県豊田市)でロボカップジュニアの日本大会が行われ、昨年に続き、本校GE生(中2生)2チーム4名が出場した(2月に行われたブロック大会で優勝)。今年は大学生、成人対象のロボカップ日本大会との合同ということもあり、さらに大規模な大会となった。出場種目、参加チーム数も増え、全国の各ブロック代表チーム同士の激戦となった。

明法が出場した種目は、レスキューロボットセカンダリ(15歳以上)とプライマリ(14歳以下)。結果はセカンダリが18チーム中11位、プライマリが18チーム中10位であった。生徒たちは本当に良く健闘した(7月の世界大会には各種目の優勝チームが出場)。

この続きはこちらからご覧下さい。

「大学合格の秘訣は・・・」、熱心に聞き入る中学2年生!

3月19日(土)の3学期の終業式後、中学2、3年生対象に進路ガイダンスが行われた。中学2年生は学年集会において、中学3年生は修了式の「先輩からの激励の言葉」の中での実施。いずれも今春、難関大学を合格したばかりの2名の卒業生(慶応大学、千葉大学他合格)によって、熱い話が後輩たちに語られた。受験への取り組み、勉強や生活について、今どう取り組むべきか?

3月19日(土)の3学期の終業式後、中学2、3年生対象に進路ガイダンスが行われた。中学2年生は学年集会において、中学3年生は修了式の「先輩からの激励の言葉」の中での実施。いずれも今春、難関大学を合格したばかりの2名の卒業生(慶応大学、千葉大学他合格)によって、熱い話が後輩たちに語られた。受験への取り組み、勉強や生活について、今どう取り組むべきか?

①中学時代は先生の指示に従い、授業に集中すべし。

②苦手科目を克服し、えり好みせずすべての科目に取り組む。

③自己管理、生活を自分でコントロールできるようにする。

※起床、就寝、勉強開始の時刻を定める明法"3点固定"は重要!

2人は、理系、文系それぞれの立場からメッセージを送った。

・定期考査では、1科目でもいいから100点を取る!

・100点へ向けての徹底した勉強に意味がある。そしてあとになって役立ち自信につながる。

・受験は自分との闘いなので、しっかりメンタル面を鍛えておく。

・与えられた勉強はだめ。自ら計画し、工夫することで力が付く。

中2生からいくつか質問が出た。

Q「志望校はいつ決めたのか?」

A「中3頃から考えてはいたが、最終的に決めたのは高3になってから。自分が面白いと感じる学問分野を決め、それを学べる最高峰の大学を目指した」

Q「どうやって勉強すればいいのか?」

A「受験期は効率最優先での学習、中学の頃は全体を学習する。自分で目標を定め、取り組んでいかないとだめ。」

Q「進路に対する意識、モチベーションをどう作っていけばよいか?」

A「自分で様々な場におもむき、進路に関する知識を得る。異性への憧れも勉強等のモチベーションに変える」

中高一貫の強み! ~中学生、大学受験さらにその先を目指す~

中学2年生が高校卒業生に質問をする。公立ではありえない光景である。明法では学校行事、委員会、部活動等が中高一緒で行われている。年の離れた高校の先輩の話を、素直に、かつ真剣に聴ける土壌がある。 明法中学生が目指しているのは、高校受験ではない。自らの足元をしっかり見つめ、生活を立て直す。自らの人生を意識し、大学受験を目指す。そして、さらにその先への取り組みが、始まろうとしていた。 (文責:教頭 早乙女 勤)

3月5日(土)、50回目の卒業証書授与式が本校講堂にて行われた。厳粛な中にも、50期生の醸し出す心優しい雰囲気に、会場は包まれていた。しみじみとして温かい、すばらしい式であった。 ※昭和42年(1967年)、第1期生が卒業して以来、7,106名の友(とも)垣(かき)(明法生)が旅立って行った。

一人ひとりに卒業証書が!

明法には、(学校パンフには書かれていないが)50年変わらぬ伝統がある。毎週行われる生徒主催の全校集会、クラスを超えて生徒がつながるサークル制の文化祭、徹底して生徒に考えさせる学校行事、とことん生徒に向き合う教員集団、そして生徒一人ひとりを祝福し、直接校長が手渡す卒業証書。 証書を受け取る生徒一人ひとりが、しっかりと校長と目を合わせる。懸命に過ごしてきた自らの6年間(3年間)を意識する。己の旅立ち、親への感謝、友との別れ、そして明法生であったことを・・・。

「明法の宝は生徒です!」~卒業を祝う会~

講堂での卒業式後、体育館にて父母の会主催の「卒業を祝う会」が行われた。生徒と保護者、教職員が集う中、各クラスを代表して4人の生徒がスピーチした。「6年間(3年間)あたたかく見守り、育ててくれてありがとうございます!」「けっして見離さず、信頼してくれてありがとう!」等々。そして最後は担任の先生方のスピーチ。「明法の宝は君たち生徒です!」。 担任団を取り囲む50期生の仲間たちの熱い視線。そこには、たしかに自律し、自立していく明法の"ともがき"の姿があった。

りぎりまで工夫し続けること」の挨拶を頂いた(審判長は自治医科大学の方で、元ロボカップジュニア日本大会の優勝者でもある)。

りぎりまで工夫し続けること」の挨拶を頂いた(審判長は自治医科大学の方で、元ロボカップジュニア日本大会の優勝者でもある)。 ③礼に始まり礼に終わり、試合の最後では、頭を下げ互いに握手をしていた。審判の判定には従うが、間違っていると思えばきちんと説明し、筋が通っていれば認められていたこと。

③礼に始まり礼に終わり、試合の最後では、頭を下げ互いに握手をしていた。審判の判定には従うが、間違っていると思えばきちんと説明し、筋が通っていれば認められていたこと。

中学1年生、自主学習会スタート 明法の隠れた?伝統の一つに、放課後の自主学習会(勉強会)がある。中1から中3までクラスごとに生徒が教室に残り勉強する。そこに担任の先生や教科担当の先生が関わり、生徒の質問に答える。

明法の隠れた?伝統の一つに、放課後の自主学習会(勉強会)がある。中1から中3までクラスごとに生徒が教室に残り勉強する。そこに担任の先生や教科担当の先生が関わり、生徒の質問に答える。

通常は試験1週間前から始まる。しかし今年の中学1年生は違った。学習習慣をつけるべく、10日近く前からスタート。放課後とは思えない緊張感と生徒の"やる気オーラ"に魅了され、思わずカメラを手に取った。

明法に来て1ヶ月半。初めての中間テストへ向けて、黙々と勉強する姿を見ていると、何ともいえないすがすがしい気持ちになった。

委員会報告

ふと教室の後ろを振り返ると、ピンクの壁紙が目に飛び込んできた。「委員会報告」の掲示板である。情報を共有する大切なスペースだ。放課後、生徒それぞれがクラスを代表して委員会に参加し、報告書を書き、それを貼り付ける。公的な立場と役割を意識する瞬間だ。

明法の委員会活動は、創立以来一貫して中高6学年が一緒に活動している。高校生に混じって中学生も共に考え発言する。勉強では学べない"自主・自立"という大きな課題に対峙する。それにしても、適度にバラけた報告書の配置が自然でとてもいい。

野原はうたう 「あいたくて あいたくて あいたくて あいたくて ・・・

「あいたくて あいたくて あいたくて あいたくて ・・・

きょうも わたげを とばします」 (工藤直子『ねがいごと』)

※中1の国語で、最初にとりあげる教材のひとつです。明法のホームページ「明法ニュース」をご覧ください。

生徒たちは、詩を読み、そのイメージを絵とコメントにしたためる。

○生徒A「この詩の魅力は、ストーリーを自分で考えることができる、

奥深さにある。・・・」

まさに奥深く、とても印象的な出だしでした。

「わたしをみつけて! と ひかります

わたしの ぜんぶの からだと こころで」 (工藤直子『ひかる』)

○生徒B「自分の存在価値のうすさについての詩。蛍は夜行性で、かつ光っている。絶対に光さえすれば誰でもわかる。影はうすくない。・・・・」

存在価値のうすさ。絶対に光れば・・・。そうですね。

「ときどき ぼくは ほんのすこし いろつきの はねが ほしいな と おもったりする ・・・

でも これが ぼくだ と とんでいく」 (工藤直子『ぼくはぼく』)

○生徒C「・・・最後の三行から読み取れるカラスの潔さ、現実を受け止める広い心を(絵に)表そうとした」

カラスの詩から学ぶ潔さと広い心、我々が学びたいところです。

廊下に掲示されている作品群。心地よい5月の風の中、明法中学1年生(54期生)の心意気が熱く、じんわりと伝わってきました。

(文責:教頭 早乙女)

朝日を受けて生徒を待つ 早朝の明法

4月、早朝の明法。ひんやりと新鮮な空気が心地よく漂う。みずみずしい木々や草花が織りなす、すがすがしい香りと彩(いろどり)の世界。そこには、朝日を受けて静かに生徒を待つ、明法があった。正門と玄関前には、父母の会のサークル"花ボラ"(花と緑のボランティア)の方々が、心をこめて育ててくれた花壇がある。

たくましく、そして人として美しく、質実剛健の男子校へ!さわやかな日差しを浴びながら、父母の方々の切なる思いを感じた瞬間であった。

理科棟を取りまく自然

明法キャンパスの奥に進むと、創立以来変わらぬ明法が見えてくる。正門前の風景とは対照的に、ゆるやかな自然に囲まれた理科棟やグランド、体育館があった。古木や雑草たちの創り出すほのぼのとした自然がいい。そして、これらの雑草やそこに生息する生物たちは、貴重な"明法サイエンス"の教材ともなっている。

赤い絨毯と万寿園

見過ごしてしまう風景もある。東側の生け垣には真っ赤な絨毯(じゅうたん)が連なっている。これはベニカナメモチ(レッドロビン)である。隣接する福祉施設「万寿園」を温かく取り囲んでいるかのようだ。万寿園は昭和35年、養護老人ホームとして設立された(明法創立の4年前)。以来、ずうっと明法と居を共にし、生徒を見守ってくれている。

新しい靴たち

体育館入口に真新しい靴が並んでいた。生徒は入口で体育館シューズに履き替える。靴の残り方で、生徒の様子が見えてくる。気持ちよく並べられた靴たちに、これからの明法生活への意気込みが感じられた。写真は中学の新1年生。真っ白な靴が、これからの6年間、どのような明法色に染まっていくのだろうか。

(文責:教頭 早乙女 勤)

雪かきに見る生徒たちの汗

「太郎を眠らせ、太郎の屋根に雪ふりつむ。次郎を眠らせ、次郎の屋根に雪ふりつむ。」

2週連続の週末の大雪。今なお、路地裏や校舎周辺に雪の塊(かたまり)が残っている。そこには(上記)三好達治の「雪」の詩に秘める優しさ、厳しさをうかがい知る余裕もない。数日にわたり多くの人々の足を奪う自然の猛威に、ただひたすら思いを馳(は)せるばかりであった。

しかし、これに挑戦する明法生たちがいた。休日朝から、2週にわたり、生徒たちの雪かきが始まっていた。

様々な部活の生徒たち。正門だけでなく、生徒玄関、裏側の駐車場、体育館脇等々。黙々と作業を続ける姿に、きらりと汗が光った。

たまたま出勤し目にした光景には、かけがえのない生徒たちの熱き思いが映(うつ)っていた。通り過ぎようとする

私の背中に、生徒たちの声がかかる。

「先生、明法スピリッツ!」。

(文責:教頭 早乙女 勤)

秋の一日と復活の芽

暑かった秋も台風が通過した頃から涼しくなった。伊豆大島で大きな土石流があったのは10月16日、本校は休校だった。それから3週間になろうとしている。 本日11月2日、明法キャンパスを散策した。

台風で樹木数本が倒れたことがある。平成23年の秋のことだ。すべての倒木は伐採されたが、月桂樹(5期生記念樹)の根は埋め戻し、その後の様子を見ることにした。翌、平成24年の春、なんと切り株の間に芽が復活していたのだ。「復活の芽」と命名し、看板を掲げ、周りをロープで囲うなどして、その成長を見守ってきた。芽が出た頃と、その1年半後の姿を見て欲しい。樹木の生命力に驚き、それを「倒れても復活する」生徒のたくましい成長に重ねてしまった。

台風で樹木数本が倒れたことがある。平成23年の秋のことだ。すべての倒木は伐採されたが、月桂樹(5期生記念樹)の根は埋め戻し、その後の様子を見ることにした。翌、平成24年の春、なんと切り株の間に芽が復活していたのだ。「復活の芽」と命名し、看板を掲げ、周りをロープで囲うなどして、その成長を見守ってきた。芽が出た頃と、その1年半後の姿を見て欲しい。樹木の生命力に驚き、それを「倒れても復活する」生徒のたくましい成長に重ねてしまった。

理科棟の周りの池には春のオタマジャクシの群れは無く、ミズスマシが水面を切っていた。ミズスマシはどうやって越冬するのか?さて、水は水色にあらず、どんより淀んだ緑色。一見してもよく見ても汚い池だが、多様な生物が生きているようだ。中3のサイエンスラボ(1クラス2分割の実験と観察の授業)では、顕微鏡でこの水、いや生物を観察している。その様子は、このホームページにある。生物の観察も面白いが、なんとビーカーの中でも食物連鎖を観察できるとか。池からは小さな空気の泡が所々に上っている。水草類の光合成による酸素か?腐敗気か?確かめてはいない。水面にはオオカナダモの白くて小さい花が咲いていた。このように咲くのは どんな生徒なのかな。

どんな生徒なのかな。

池のそばには、ザクロ(15期生記念樹)が成っている。輝く紅色の花が実ったものなのだが、食する者がいないので、むなしく肥やしになっている。生徒に食べさせたり、料理に使わせたりしたいが、ここは観察に留めよう。

校舎等の改修もいよいよ終盤、11月末には校舎正面が装いも新たにお目見えする。この50周年を記念する改修工事は、「学びの聖地」に、がコンセプト。講堂、体育館の耐震工事とトイレの改装から始まった。生徒玄関の新築→ソコに図書館を→ソコに美術室2教室を→ソコに普通教室3教室を、という大移動計画も大詰めである。今日は美術室の引っ越しの最終

日、昨日からで2日目になる。移動

日、昨日からで2日目になる。移動

や工事では、いつも生徒には迷惑を掛けているが、怪我やトラブルが無いのは、生徒の絶大な協力によるもの、ほんとうに嬉しい。新図書館のある日の昼休みの賑わいを紹介する。

高2全教室の廊下には「My Summer Vacation 2013」が掲示してある。一人ひとりがこの夏休みの出来事を(写真or絵)+(英文)で紹介するというもの。防音と断熱効果を高めるために張ったコルク板の上にある。高2Cの廊下のものを勝手に分類すると、部活10、旅行6、花火など催し物10、趣味 1、何も無し(これを書く勇気がすごい)1、で合計28枚であった。保護者会終了まで廊下に掲示している。誰でも見ることができる。これを書かせて廊下に貼らせた仕掛け人は、英語科で高2担任の和田先生だ。中2から始めて、今年で4回目。生徒の成長が英文や写真から見ることが出来ると言う。持ち上がりの担任はこういう楽しみができる。明法のすばらしさだと思う。「生徒は、廊下に貼られるので、恥をかかないように頑張る。その姿と気持ちが素敵だ」とは、和田先生の言。さて、先生には、高3ではどうしよう?という悩みもあるようだが、高3として高校生活最後の夏の出来事を飾らせて欲しい。

高3教室では決戦ムードを盛り上げる掲示があった。生徒の放課後のリラックス姿を合わせて紹介したい。

高3教室では決戦ムードを盛り上げる掲示があった。生徒の放課後のリラックス姿を合わせて紹介したい。

最近の筆箱事情は縦型で、狭い場所に置きやすく取り出ししやすい。チャックを閉めると横型になり収納に便利。進歩している。

最近の筆箱事情は縦型で、狭い場所に置きやすく取り出ししやすい。チャックを閉めると横型になり収納に便利。進歩している。

また、担任のユーモアあふれる珍しい掃除当番表、学年とクラスが分かりますか。 職員室前の白板はゴチャゴチャっと書いてあるが、この狭いスペースに大切な気持ちを書いたり連絡をしたり。

職員室前の白板はゴチャゴチャっと書いてあるが、この狭いスペースに大切な気持ちを書いたり連絡をしたり。

"シンクロの輪 優しさの共鳴"

「私、鹿児島県在住の66歳男性です。

・・・・ 海坊主の皆さんとR太君との取り組みから発表まで、本当に胸を打たれました。・・・・ 海坊主の皆さんの心からの思いやり、サポートする姿、明るく輝く優しいまなざしに深く心を打たれました。・・・・」

「滋賀県在住の24時間テレビを観て涙した者より。

・・・・ 同情なんかじゃない、ただの優しさなんかじゃない、みなさんには本物の温かさがある。笑顔がある。一緒に楽しめる、一緒に乗り越えていける仲間がいる。だからR太君を引っぱって素晴らしい演技が出来たのだと思います。・・・・ 感動をありがとうございました。」

8月24日(土)午後7時20分頃、日本TV"24時間テレビ"の放映を見て、全国の方からお手紙やお電話をいただきました。R太君と共に苦労して築いてきたこの間の取り組み。R太君の存在が周りを優しくし、生徒を成長させてくれました。そして明法生の頑張りが全国に伝わり、"優しさの共鳴"が広まったとすれば、何よりの喜びです。

"後輩たちのおかげで・・・"

明法の男子シンクロチームは部活動ではありません。あくまで明法祭(文化祭)の出演サークル(海坊主)として、水泳部が母体となり、生徒が自主的に取り組んでいるものです。したがって、毎年、夏の大会へ向けての競泳練習、夏季講習等の合間を縫い、9月の明法祭へ向け、必死に海坊主たちの練習を続けていました。今年はさらに、24時間テレビの取り組みが重なったのです(昨年のNHKBS放送"千人の力"出演に続いてとなりました)。

日本テレビから出演依頼の話があったのは5月。「明法生の素朴な優しさが強く印象に残っています。今回も是非お願いしたい」と、4年前に担当されたプロデューサーからの電話でした(4年前、同じ24時間テレビにおいて、明法の海坊主たちが障害を持った小学校5年生の男子と一緒にシンクロに取り組みました)。

今回、取り組みの難しさから一旦はお断りしました。しかし、日本TV側からの再度の申し出をいただき、適正な練習計画の実施を前提に、(生徒の希望も踏まえ)引き受けることになりました。この間、録画や追加練習で貴重な夏休みが返上となりましたが、生徒たちはR太君を支えて共に困難を乗り越え、本当に良く頑張ったと思います。

本番2日前、取り組み成功を願い、シンクロ生徒と保護者の集い(拡大保護者会)を開きました。これまでの取り組みの経緯と努力点等を報告し、保護者の意見を求めた小1時間でした。そして最後に・・・。

シンクロリーダーのM君(2年生)が、最後に手を挙げました。「今回、1年生が本当に良くR太君の面倒を見てくれた。彼らがいなかったら、ここまでまとまって来られなかったと思う。後輩たちのおかげです・・・・」と。

時はすでに夜の8時前。静まりかえった校舎の一室で、しばしの沈黙が流れていきました。生徒と保護者が共にたたずむ中、しみじみとした"優しさの共鳴"が響いていました。

それは、生徒たちの心が一つになった瞬間、本番成功を確信した瞬間でもありました。

(文責:教頭 早乙女勤)

"講堂リニューアル!"

平成25年(2013年)1月、本校講堂が耐震補強工事を含めリニューアルされた。これは、創立50周年記念事業の大きな柱の一つとして取り組まれていたもの。①阪神大震災級の地震にも耐えられる耐震補強工事、②省エネ大型冷暖房設備の設置、③トイレの全面大改修(障害者のみならずみんなが使える「だれでもトイレ」の設置も含む)、④生徒、卒業生のための「ともがきホール」の新設等々。

"本物の煉瓦(れんが)"

耐震補強というと、斜めの筋交(すじか)いが入ったブレース型を思い浮かべるが、明法の講堂は違う。写真にもあるように、空間の一角を壁で支える、いわゆる「耐震壁」(写真の右側冂型部分)とした。

耐震補強というと、斜めの筋交(すじか)いが入ったブレース型を思い浮かべるが、明法の講堂は違う。写真にもあるように、空間の一角を壁で支える、いわゆる「耐震壁」(写真の右側冂型部分)とした。

昭和40年(1965年)、創立2年目に完成した講堂は、正面が煉瓦装飾の建物であったが、今回、講堂正面に新設した補強壁にも、同様の本物の煉瓦を使うことになった。しかし、当時と同じ煉瓦を作っているところは、今はない。委託業者である東洋建設には全国をくまなく探していただき、ようやくすでに廃業していた煉瓦づくりの職人さんを見つけていただいた。そこで釜を新たにつくり、耐震壁装飾のためだけの、特別の"明法煉瓦"を焼いてもらったのである。

明法は、"本物"で勝負する。本物の煉瓦で飾られた耐震壁によって、生徒の安全を確保し、本物の煉瓦による美と景観によって、講堂のプレゼンス(存在)を保持する。これは、"明法教育"全体に繋(つな)がっているのである。

"まず、講堂ありき!"

1,014名の客席は、東村山市の成人式の会場としても、毎年使われている。また、講堂ロビーは、国政選挙や市の選挙の投票所としても利用されている。これからは、今まで以上に快適に使っていただけるだろう。

1,014名の客席は、東村山市の成人式の会場としても、毎年使われている。また、講堂ロビーは、国政選挙や市の選挙の投票所としても利用されている。これからは、今まで以上に快適に使っていただけるだろう。

思い起こせば講堂完成時(創立2年目の1965年)、私(筆者)は明法中学に入学したばかりであり、幸運にも講堂の落成披露に立ち会うことができた(おぼろげな記憶と、わずかな資料を頼りに記憶をたどってみた)。

第1部では、創立者の小谷喜美先生のご挨拶があり、第2部で、後の人間国宝になった野村万蔵、万作による狂言「附子(ぶす)」と「蝸牛(かぎゅう)」の演目が催された(解説は古川久先生。日本を代表する古典芸能の研究者で、大学で教鞭(きょうべん)を執(と)る傍(かたわ)ら、本校でも古典を教えてくださった)。第3部は、本校音楽教育の礎(いしずえ)を築かれた作曲家の高田三郎先生の指揮で、校歌、寮歌の披露があり、本校オーケストラ授業の講師でもある、国立音楽大学教授のヴァイオリン演奏もあった。そして最後に、中学生によるオーケストラ演奏で落成式は終了した。48年前、本物の"明法文化"が鳴り響く。たしかなる歩みが、この講堂からスタートした!

"時代を映す"

講堂には、かつて、35mmセントラルF101型映写機が2台備え付けられており、学期ごとに映画会が開かれていた。「80日間世界一周」や「栄光への脱出」などの劇場用映画はもちろん、「シベールの日曜日」などの上質な映画も、"明法文化"を追及する先生方の選定で上映された。この間、時代の感動を、幾多の明法生の心に映し出してきたに違いない。

講堂には、かつて、35mmセントラルF101型映写機が2台備え付けられており、学期ごとに映画会が開かれていた。「80日間世界一周」や「栄光への脱出」などの劇場用映画はもちろん、「シベールの日曜日」などの上質な映画も、"明法文化"を追及する先生方の選定で上映された。この間、時代の感動を、幾多の明法生の心に映し出してきたに違いない。

そして今や、35mm映写機はその大いなる役割を終えた。新設の「ともがきホール」にて生徒の息吹を感じつつ、新たな時代の行方をあたたかく見守り続けてくれることだろう。 (文責:教頭 早乙女)

さる11月22日(木)、立川市にある昭和記念公園で、第49回マラソン大会が行われた。180haに及ぶ園内では、銀杏(いちょう)や楓(かえで)が色あざやかにその彩(いろど)りを深め、多くの来園者たちをやさしく迎えていた。

本大会は、昭和40年1月、多摩湖畔に始まる。第1回の全校耐寒マラソンは、高校1期生約120名、中学1期生(高校4期)約50名が多摩湖を周回した。以来、49年続いている(場所は変わっています)。距離は異なるが中学生と高校生が全員一緒に走る、これが明法の伝統だ。

※ここ昭和記念公園は、1983年(昭和58年)、昭和天皇  在位50年を記念して開園。立川市と昭島市の両市にま

在位50年を記念して開園。立川市と昭島市の両市にま

たがる米軍の立川基地(戦前は旧陸軍施設)を割譲(かつじょう)し

てつくられた。隣に自衛隊駐屯地が隣接しているが、

公園に来て、気づく人はほとんどいない。

平和と共に疾走

それにしても、何という平和な風景だろうか。ほんの数十年前には、朝鮮半島やベトナムの戦場に向け、米軍輸送機がここから飛び立っていたとは、とても想像できない。

私(筆者)は、生徒たちと共にこの"平和"を味わうべく、老体に鞭(むち)を打ち清水(きよみず)の舞台から飛び降りた(初めて走った)。

私(筆者)は、生徒たちと共にこの"平和"を味わうべく、老体に鞭(むち)を打ち清水(きよみず)の舞台から飛び降りた(初めて走った)。

走ってみて初めてわかることがある。それは、コースごとに立って位置を確認し、誘導してくれる先生方の励ましであり、一緒に靴音を鳴らし、荒い呼吸を響かせ合う生徒たちの無言の連帯感であった。高校の部にチャレンジした私であったが、中学生が終始横にいて、ペースをつくってくれた。これには心から感動した。

見上げると、紅葉越しに深い青色の空が、ゆっくりと動いていた。疾走する生徒の足音がいくども私を追い抜き、また、声援してくれた。ふと、銀杏(いちょう)の黄色がまぶしく光る。ここには、確かに"平和"と"明法スピリッツ"があった。

「子どもまつり」に科学部ボランティア参加

11月25日(日)、隣の南台小学校にて、地域の人たちによる、第32回「秋の子どもまつり」が行われた。本校からは、科学部がボランティアで出場し、プラネタリウム(中学生担当)の開催やソーラーカーの試乗体験(高校生担当)を行った。科学部は、顧問の渡辺嘉士先生指導の下、数年前から毎年参加している。

11月25日(日)、隣の南台小学校にて、地域の人たちによる、第32回「秋の子どもまつり」が行われた。本校からは、科学部がボランティアで出場し、プラネタリウム(中学生担当)の開催やソーラーカーの試乗体験(高校生担当)を行った。科学部は、顧問の渡辺嘉士先生指導の下、数年前から毎年参加している。

かれらにとって試合や大会はない。ましてや賞状や優勝カップもない。あるのは、日頃の地道な研究成果を見せるべく、文化祭や地域のお祭りへの参加だけである。

うららかな秋の日差しの中、黙々とボランティアに徹する生徒たち。子どもたちの喜ぶ笑顔が唯一(ゆいいつ)無二(むに)のご褒美(ほうび)である。彼らは、目に見えぬかけがえのない賞状を、すでに手にしていた。 (文責:教頭 早乙女)

実りの秋・復活の芽

清々しい秋になった。正門は東に開いている。日が傾いたので、生徒を迎えて交わすあいさつも太陽がまぶしい。できるだけ一人ひとりの顔を見て声を掛けるようにしている。元気な声であいさつを返す生徒もいれば、やっと微かにうなずく生徒もいる。一人ひとりの様子は毎日少しずつ違うが、発見があって面白い。コミュニケーションの第一歩のあいさつは気持ちよく交わせるようにしたい。「あいさつは自然がよい」などと言われるが、何事もトレーニングである。「自然なあいさつ」が常にできるように、すべての大人は心得るべきだろう。雨の日は傘に顔が隠れるが声の向きであいさつを交わすことができる。傘を通してのあいさつ、これも味がある。赤青黄、色とりどりのカッパや傘が入り混じり、晴天の日よりもカラフル、雨もまたよしである。

高校3年生は、3学期の大学受験に向けて追い込みに入った。実りの秋にしてもらいたいと心から思う。また、秋は大学推薦入試の時期でもある。校内の委員会審議を経て校長面接が行われる。校長面接では、志望の動機を聞く。生徒の応答の柱は「社会に貢献したい」ということで、明法教育が浸透していて嬉しかった。ただし、「癌を撲滅してノーベル賞をとる」など、でっかい話が無くなって少し淋しかった。進路指導は夢や人生の創造も含まれる。明法という男子校への印象は「とにかく楽しかった」で一致していた。今は18歳、12歳で入学して車山のオリエンテーション合宿に行った頃がなつかしい。私も引率した。スキー場の雪がまだらに溶けた笹原で、中学1年生、紅顔の少年は冷たい風にふらつきながら、学校生活への決意を叫んだのだ。また、星を見たとき、北斗七星などの説明を聞いて、「(北斗七星は理科の授業で習ったが)本当にあるんだ!」という素直なつぶやきは、大いなる体験のスタートに相応しかった。自ら燃えて学校生活を楽しんだ高校3年生の「3学期の実り」を期待している。 さて、明法の木々の実りを探してみよう。まずは、「カリン」。

さて、明法の木々の実りを探してみよう。まずは、「カリン」。

校舎とグラウンドの間の林にある。今年は少し小さめだが個数は多い。のどの薬の原料で、カリン酒や砂糖漬けにもする。生徒は全く関心を示さず、投げ合うなどということも減った。

グラウンドの国旗掲揚塔の近くには、昨年の台風で倒れ、根元の幹だけになった月桂樹(5期生記念樹)がある。春には幹の脇から小さな芽を出したので、「復活の芽」と命名し、周りにロープを張って育ちを待っていた。僅か半年で何本もの木立ができた。葉っぱをつまみ香りを嗅ぐと、まさしく月桂樹の香り。そのまま自然に育てるか、手を入れるべきか様子を見たい。

体育館と音楽棟の間は、武蔵野の雑木林。多くのドングリが落ちていた。科学部顧問の話では、昨年は全く成らなかったそうだ。「ドングリ銀行」は復活するのだろうか。ところで、校舎内にもドングリが落ちていたが、ドングリ合戦の跡なのだろう。また、ドングリの落ちていた地面には幾つもの穴があったが、蝉?の出た穴ではないかと勝手に考えた。

理科棟に回ると、ザクロが成っている。実の割れ口からは赤い果肉がよく見える。生徒はこの実にも関心はない。第二グラウンド東の「明法寮跡地の碑」の近くに柿の木がある。昨年は成ったが今年は成っていない、渋柿である。この辺りは、スズメバチの巣があったり、コゲラという小型のキツツキが来たりしている。手の入らない雑木林である。 理科棟周りの池でオタマジャクシと遊んだり、ぶらぶらと散歩する生徒がいる。明法のキャンパスが、鍛錬の場として、癒しの場として、生徒を育てて守っている。 (文責:校長 大谷 泰造)

理科棟周りの池でオタマジャクシと遊んだり、ぶらぶらと散歩する生徒がいる。明法のキャンパスが、鍛錬の場として、癒しの場として、生徒を育てて守っている。 (文責:校長 大谷 泰造)

"166日間の絆"

"先輩に助けていただき・・・" "メンバーや先生方のおかげで・・・"

"メンバーや先生方のおかげで・・・"

"○○課長を務めさせていただき・・・"